国際連携

- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関

- 国際連携

- 国際協力機構との連携

- 令和6年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」

国際協力機構との連携

- 実施報告

-

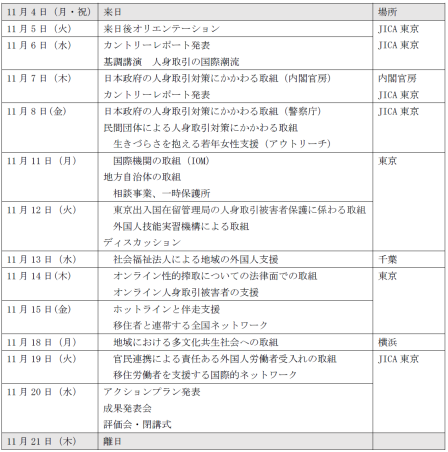

令和6年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」

開催期間:令和6年10月22日(火)~11月21日(木)

国立女性教育会館は、令和6年10月22日(火)から11月21日(木)まで、国際協力機構(JICA)からの委託事業として課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」を開催しました。アフリカ・欧州・アジアの地域から、バングラデシュ人民共和国、マレーシア、パキスタン・イスラム共和国、フィリピン共和国、タンザニア連合共和国、タイ王国、ウクライナ、ベトナム社会主義共和国の8か国8名、政府省庁、警察、入国管理局から人身取引対策担当者が参加しました。

セミナーでは参加8か国および日本の人身取引対策の特に予防や保護に向けた方策に焦点をあてて、官民の取組や事例について学び、意見交換を行いました。

最初に、日本の人身取引対策行動計画を基盤とした官民の体制や取組について、講義や視察を通じて学びました。研修参加者は、各国それぞれの人身取引対策の取組に関するカントリーレポートを発表し、課題や相違点について意見交換を行い、好事例を共有しました。

研修最終日の「アクションプラン発表会」では、当事者の視点に立った人身取引撲滅と被害者保護について、参加者の職務で実行できる計画と具体的なスケジュールについて発表しました。

研修を通じて、人身取引対策のグローバルな協力関係促進を図っていくことが確認されました。

1.来日までのオンラインプログラム

10月22日(火)に、ZOOMを使用したオンライン・オリエンテーションを実施し、各国参加者が所属機関や自身の担当業務、本研修に期待することをまとめたインセプションレポートを発表しました。

また、来日に先立って、内閣官房が取りまとめる日本の人身取引対策、日本におけるネットワーク(人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)、在日タイ人ネットワーク(TNJ))やアセアン地域のネットワーク(メコン移住ネットワーク)の取組についてのオンデマンド動画を視聴しました。

2.来日後のプログラム

■11月5日(火)~11月12日(火)日本政府の人身取引に関わる取組

プログラム・オリエンテーションの後、各国の人身取引対策の状況や課題・好事例をまとめたカントリーレポートの発表があり、最近の傾向としてのデジタル技術を悪用した人身取引等は各国で共通する課題であることが共有されました。国連高等人権弁務官事務所(UNOHCHR)から、ピア・オベロイ上級人権担当官による「人権の視点からの人身取引問題への対応」についての報告後、日本における人身取引に対する取組については、内閣官房、警察庁による講義や視察に加えて、NPOによる若年女性へのアウトリーチ活動についての講義がありました。

来日後のカントリーレポートの発表では、各国の状況と課題が共有されました。地域によって労働搾取や性的搾取に加えて、児童労働や臓器摘出等の異なる課題がある反面、災害や紛争等の非常時に人身取引被害が増加することや、デジタル技術が身近になっていることもあり、国境を越えた人の移動に伴うリスクが複雑化していることが共通の課題として認識されました。

参加者によるカントリーレポートの発表

参加者によるカントリーレポートの発表

オベロイ氏のオンライン報告では、人権を尊重した人身取引問題への対応の再確認と最近の東南アジアにおけるオンライン人身取引詐欺について報告がありました。コロナ禍以降急増しているオンライン詐欺センターでだまされて働かされる被害への対応などについて、活発な意見交換がおこなわれました。

オベロイ氏のオンライン報告

オベロイ氏のオンライン報告

内閣官房の訪問では、日本における人身取引の基本的な情報と、政府の人身取引防止対策について学びました。日本では、人身取引の対策は様々な既存の法律(刑法や出入国管理及び難民認定法)の改正で対応しており、人身取引対策に特化した法律がないことについて等の質問が多く出ました。

内閣官房への訪問:講師との記念撮影

内閣官房への訪問:講師との記念撮影

警察庁の講義では、人身取引の統計に加えて、啓発の重要性も指摘され、関係機関における対策を強化するための指導を徹底していること、新任警察官や昇級の際に研修を受講していることが共有されました。参加者からは、一般市民向けの広報動画の作成や匿名通報ダイヤル活用の促進、NGOや在外公館、民間企業との連携にも力を入れており、予算確保がされていることに関心が寄せられました。

困難に直面している若年女性へのアウトリーチ支援をするNPO法人レスキュー・ハブからは、家族や学校での関係がうまくいかず家を出た若年女性をターゲットにしたホストクラブでの売掛金問題や、多額な借金を理由に若年女性が性売買に従事させられている状況、支援につながりにくい女性たちに街中で声をかけることで信頼関係を築き公的支援に繋げる取組が紹介されました。

また、一般社団法人Colaboが運営する夜の街歩きツアーに参加した参加者からは、街中で女性をリクルートするスカウトやコンセプトカフェの勧誘をする少女たちを目の当たりにして、人身取引が身近なところにあることへの驚きや、若年女性への対策の必要性を実感させられたという声が聞かれました。

一般社団法人Colaboの年次報告書

東京出入国在留管理局では最近の被害者支援の事例を含めた人身取引対策について話を伺うと共に、施設見学を行いました。人身取引被害者の保護のためには、女性相談支援センターや国際移住機関(IOM)と連携していることに加えて、加害者の上陸拒否等の対策をしていること等が説明されました。

続いて、外国人技能実習制度について、外国人技能実習機構からの講義がありました。日本への移住労働の枠組みの一つとして、技能実習制度の改定、二国間取組の締結、多言語による相談窓口の設置や空港などにおける広報ポスターの張り出し等の取組が紹介されました。

国際移住機関(IOM)からは、被害者中心アプローチの実践について、被害者の帰国後の安全性についてのアセスメントの重要性も含め事例を交えてお話を伺いました。被害者と加害者に対する思い込みに気づくワークも交え、各国の人身取引被害について幅広い意見が交わされました。

IOMの講義:思い込みに気づくワーク

IOMの講義:思い込みに気づくワーク

東京都女性相談支援センターでは、様々な困難を抱える女性のため、医療サービスや心理士によるアセスメント、DVや社会福祉制度の枠組みについての情報と知識を提供する心理教育や同伴児童の学習支援の実践、外国籍の人身取引被害者支援については、言葉や食事等文化の違いに配慮しつつIOMと連携して支援しているという事例も交えて説明を受けました。

■11月13日(水)~11月15日(金)民間の人身取引被害者支援の取組

千葉県にある外国人、DV被害者女性や子供を支援する民間団体を訪ね、中・長期の滞在が可能なシェルターの見学及び、被害者保護の取組についてお話を伺いました。アジアの子どもと日本の子どもを一緒に育てたいという法人の設立者の思いが様々な支援の形になっていることに感銘した参加者からは、このような施設が自国にも必要だという声が口々にあがりました。

千葉への移動中:快晴の東京湾を背景に記念写真@海ほたるにて

千葉への移動中:快晴の東京湾を背景に記念写真@海ほたるにて

人身取引被害者の支援に携わる皆川涼子弁護士から、日本の人身取引をめぐる法律について、オンライン性的搾取に加えて、弁護士有志による外国籍の人身取引被害者支援について事例を含めてお話を伺い、人身取引事犯に対する実際の法律の適応について理解を深めました。

NPO法人ぱっぷすからは、オンライン性的搾取の被害者支援のための取組を学びました。参加国でも被害が深刻になっていることから、オンラインプラットフォームの企業による協力の重要性が言及されました。また、未成年の性的画像の拡散を防ぐサイトや成人の被害を対象とした英国の団体の取組には、参加者から強い関心が寄せられました。

NPO法人ぱっぷすの年次報告書

NPO法人ぱっぷすの年次報告書

一般社団法人社会的包摂サポートセンターへの訪問では民間団体によるホットライン運営と伴走支援について、事例を交えて説明をうけました。参加者からは、災害時に特化した電話・SNS相談ラインの設置や多言語相談ラインの運営体制から職員のメンタルヘルスのケアに至るまで、多くの質問が出ました。

移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)を訪問し、困難に直面する移住労働者を支援するための啓発、コロナ禍における給付金支援制度から漏れてしまった移住労働者を支援するための募金等の取組について、お話を伺いました。外国人技能実習生の支援については、国内の労働不足に対処するために外国人労働者を迎えるにあたって、労働者の人権を守り、安全・安心な環境を担保するような制度が必要であることが事例に基づいて共有されました。

移住者と連帯する全国ネットワークへの訪問

移住者と連帯する全国ネットワークへの訪問

■11月18日(月)~11月19日(火)移住外国人労働者支援のためのネットワーク

移住労働者のためのセーフティーネットとしての社会資源の活用につながるような、地域における多文化共生の取組、支援ネットワークについて、横浜市国際交流協会の取組、JP-MIRAIによる官民による情報提供と多言語相談のためのプラットフォーム、メコン移住ネットワークによる地域的課題に取組む国境をまたぐネットワークの働きについてご説明いただきました。

JP-MIRAIの講師から、倫理的で責任ある外国人労働者の受け入れを実現するため、日本の企業・経済団体といった民間セクターと公的セクターが協力して取り組んでいる多言語相談窓口の案内、外国人労働者受入れのための研修や勉強会の実施、情報提供やネットワーク構築支援等の機能をもつプラットフォームの運営についてお話いただきました。

横浜市国際交流協会では、多文化共生社会の推進に向けた外国語相談や日本語学習支援のほか、ウクライナ避難民が母国語で情報交換し、安心して交流できる場を提供するためのウクライナカフェの運営についてのお話等をうかがいました。

横浜市国際交流協会への訪問 :地域情報誌の多言語翻訳

メコン移住ネットワークの針間礼子地域コーディネーターより、ASEAN地域における移住労働者の権利の保護と推進、最近の国境を越えた老齢年金のポータビリティと社会保障協定に向けた取組について調査研究の成果も踏まえたご説明を伺いました。参加者からは、政情不安や被災による大量の移住労働者の受け入れに際しての取組に関心が示され、近隣諸国が連携してこうした課題に取り組んでいくことの重要性が再確認されました。

■11月20日(水)アクションプラン発表と評価会

有識者からの情報提供の後、参加者がアクションプランを発表しました。アクションプランでは、研修での学びと共に参加者の自国での課題を取り上げ、各々の職務に鑑みた具体的なプランと実施スケジュールを発表しました。出席した有識者、JICA職員、国際協力専門員からの発表に対するコメント及び応援メッセージを頂いた後、閉講式を行いました。

閉講式では、参加者一人ひとりに修了証書が授与されました。

参加者によるオンライン成果発表会

参加者によるオンライン成果発表会

閉講式にて記念写真

閉講式にて記念写真

3. 最後に

本研修の実施にあたり講義や意見交換、訪問へのご対応で多大なるご協力をいただきました関係省庁(内閣官房、出入国在留管理庁、警察庁)、都道府県(東京都)、国際機関、民間支援団体、有識者および支援活動に携わるネットワークの皆様に心よりお礼を申し上げます。

国際連携

- NWECの国際連携事業について

- 国際研修

- 2019年度アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成30年度アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成29年度 アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成28年度 アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成27年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成26年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成25年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成24年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成23年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー

- 平成22年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー

- 平成21年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー

- 平成20年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー

- 平成19年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー

- NWECグローバルセミナー

- 令和7年度NWECグローバルセミナー テクノロジーを悪用したジェンダーに基づく暴力(TFGBV)への対応 ~見えない危害を根絶するためのアプローチ~

- 令和6年度NWECグローバルセミナー ジェンダー平等とケア

- 令和5年度NWECグローバルセミナー 誰一人取り残さないジェンダー主流化に向けたメカニズム

- 令和4年度NWECグローバルセミナー デジタル技術はジェンダー平等を推進するか?

- 令和3年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーに基づく暴力との闘い ーコロナ危機からの”より良い復興”に向けて

- 令和2年度 NWECグローバルセミナー 新型肺炎とジェンダー

- 2019年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーとメディア

- 平成30年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み アイスランドの経験から学ぶ

- 平成29年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み ドイツの経験から考える

- 平成28年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み~ヨーロッパの経験から考える~

- 平成27年度 NWEC国際シンポジウム ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメント

- 平成26年度 NWEC国際シンポジウム~ダイバーシティ推進と女性のリーダーシップ

- 平成25年度 NWEC国際シンポジウム 男性にとっての男女共同参画

- 平成24年度 NWEC国際シンポジウム 女性に対する暴力のない社会の構築に向けて

- 平成23年度 NWEC国際シンポジウム 災害復興とジェンダー

- 平成22年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム 女性リーダーの育成に果たす教育の役割

- 平成21年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム 女性に対する暴力の撲滅に向けて

- 平成20年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム〜人身取引問題の解決に向けたグローバル・パートナーシップ〜

- 30周年記念国際シンポジウム

- 国際協力機構との連携

- 令和7年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」

- 令和7年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」

- 令和7年度バングラデシュ国別研修「ジェンダーに基づく暴力撤廃に向けた能力強化」

- 令和6年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」

- 令和6年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」

- 令和5年度課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 令和5年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」

- 令和4年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 令和4年度 課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」

- 令和3年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 令和2年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 2019年度課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 平成30年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 平成29年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 平成28年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」

- 中米・カリブ地域における女性の経済的自立に関する基礎情報収集調査ワークショップセミナー (エルサルバドル・ドミニカ共和国)

- 平成27年度 JICA課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進セミナー」

- 中南米地域広域ジェンダーセミナー

- 平成26年度 JICA課題別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」

- 平成25年度 JICA地域別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」

- 平成25年度 JICA「カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ2 2013年度国別研修」研修生一行が来館

- 平成24年度 JICA地域別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」

- 平成23年度 JICA国別研修タイ「人身取引被害者支援に関する日タイ合同ワークショップ」

- 平成22年度 女性の教育推進セミナーⅡ

- 平成22年度 JICA国別研修タイ「人身取引に関する日タイ合同ワークショップ」

- 平成21年度 女性の教育推進セミナーⅡ

- 平成21年度 JICA国別研修タイ「人身取引に関する日タイ合同ワークショップ」

- 平成21年度 国別研修ナイジェリア

- 平成20年度 女性の教育推進セミナーⅡ

- 平成19年度 国別研修(カンボジア)

- 平成18年度 女性の教育推進セミナーⅡ

- 平成18年度 国別研修(アフガニスタン)

- 国際会議・国際交流

- 「第44回嵐山祭り」に出展します

- 「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)に出展しました(報告)

- 「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)に出展します

- 清泉インターナショナルスクールの小学生とオンライン会議

- マンスフィールド・フェロー来館

- 第69回 国連女性の地位委員会報告

- JICA課題別研修「中米統合機構加盟国向け ビジネスを通じた女性のエンパワメント」研修員来館

- サスティエ・ムブンバ・ナミビア共和国大統領夫人来館

- べアテ・シロタ・ゴードンアーカイブ資料受贈記念研究会開催

- 第68回 国連女性の地位委員会報告

- 韓国女性政策研究院(KWDI)との懇談会

- フィンランド女性協会連合(NYTKIS)事務局長カッコラ氏の上川外務大臣表敬訪問

- フィンランド女性協会連合(NYTKIS)事務局長カッコラ氏の来日プログラム

- 第67回 国連女性の地位委員会報告

- 韓国女性政策研究院(KWDI)とのウェビナー開催報告(オンライン)

- 第66回 国連女性の地位委員会(ハイブリッド開催)報告

- 筑波大学「Appropriate Technology(適正技術教育)」プログラム大学院留学生への情報提供(オンライン開催)

- 第65回 国連女性の地位委員会(オンライン開催)報告

- 第65回 国連女性の地位委員会(オンライン開催)

- 講演会「ミルズカレッジのベアテ・シロタ・ゴードンアーカイブ」

- 2nd Asian Gender Trainers’ Network Program 参加報告

- 第64回 国連女性の地位委員会

- 国立台湾大学 Wang教授来館

- 【NPO法人日本女性技術者科学者ネットワーク 男女共同参画学協会連絡会】第9回日中韓女性科学技術指導者フォーラム

- 韓国女性政策研究院(KWDI)研究員来館

- ベトナム国防省来館

- 先進7カ国の女性リーダーに関する世論調査「レイキャビク・リーダーシップ指数」報告会

- 広西チワン族自治区婦女連合会代表団 来館

- 第63回 国連女性の地位委員会参加報告

- 韓国両性平等教育振興院2018年度国際シンポジウム「学校におけるジェンダー平等教育」

- 中華全国婦女連合会 来館

- 第7回ジェンダー統計グローバルフォーラム

- 第62回国連女性の地位委員会参加報告

- UN Women石川雅恵所長来館

- 蔚山(ウルサン)施設公団 女性人力開発センター来館

- ドイツにおけるジェンダー平等

- 韓国両性平等教育振興院「女性のリーダーシップをエンパワーする:影響とイノベーションの拡大」

- 第61回 国連女性の地位委員会出席

- バティス女性センター(Batis Center for Women)来館

- 国際会議「持続的開発のためのジェンダーに配慮した教育」

- 第60回 国連婦人の地位委員会出席

- 「第7回アジア太平洋地域における開発とジェンダーフォーラム」が開催されました

- 平成27年度 職員研修(男女共同参画)

- ベトナム女性連合の女性開発センター視察団来館

- ベトナム国防省代表団来館

- 第59回 国連婦人の地位委員会

- フランス女性研究者来館

- カンボジア王国で学術調査を実施

- 韓国女性政策研究院(KWDI)前女性親和政策戦略委員長ヤン・エギョン氏来館

- 中華人民共和国で学術調査を実施

- 第58回 国連婦人の地位委員会出席

- お茶の水女子大学/カナダ女性研究者来館

- カンボジア王国で予備調査を実施

- フィリピン共和国で学術調査を実施

- カンボジア王国法務省次官が来館

- 韓国両性平等教育振興院(KIGEPE)等訪問

- 第57回 国連女性の地位委員会出席

- インドから災害管理専門家が来館

- 韓国女性政策研究院(KWDI)副院長一行来館

- 平成25年度 JICA「カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ2 2013年度国別研修」研修生一行が来館

- ストラスブール大学 シュスター博士来館

- 第5回 人の移住に関する世界社会フォーラム

- 韓国女性政策研究院(KWDI)訪問

- カンボジア王国女性省関係者来館

- ベトナム財務省・女性の地位向上委員会代表団来館

- ハワイ大学表敬訪問

- 米国・日本・韓国・フィリピンの女性リーダーの学際的知的交流プログラム

- ハワイ東西センター バーカー博士来館

- 第56回 国連女性の地位委員会出席

- ベトナム情報通信省職員来館

- 韓国両性平等教育振興院来館

- 2011 Asia Women Eco-Science Forum(日中韓科学技術指導者フォーラム)

- カンボジア王国女性省大臣来日

- 女性研究者のエンパワーメントと新領域創成に向けた日米シンポジウム

- カンボジア王国女性省と交流と協力に関する協定を締結

- カンボジア王国女性省主催国際会議

- 中国延辺大学女性研究センターと交流・協力協定を締結

- フィリピン大学機構と学術協力に関する協定を締結

- 韓国女性政策研究院(KWDI)25周年記念式典に出席

- 国立女性教育会館30周年記念国際シンポジウムを実施

- 国立女性教育会館・韓国両性平等教育振興院協定締結記念シンポジウム

- 韓国両性平等教育振興院の国際シンポジウムに出席

- 韓国女性開発院と研究交流・協力協定を締結

- 韓国両性平等教育振興院と交流・協力協定を締結

- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関

- 国際連携

- 国際協力機構との連携

- 令和6年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」