研修・イベント

- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関

- 研修・イベント

- 研修

- 令和6年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

研修

- 実施報告

-

令和6年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

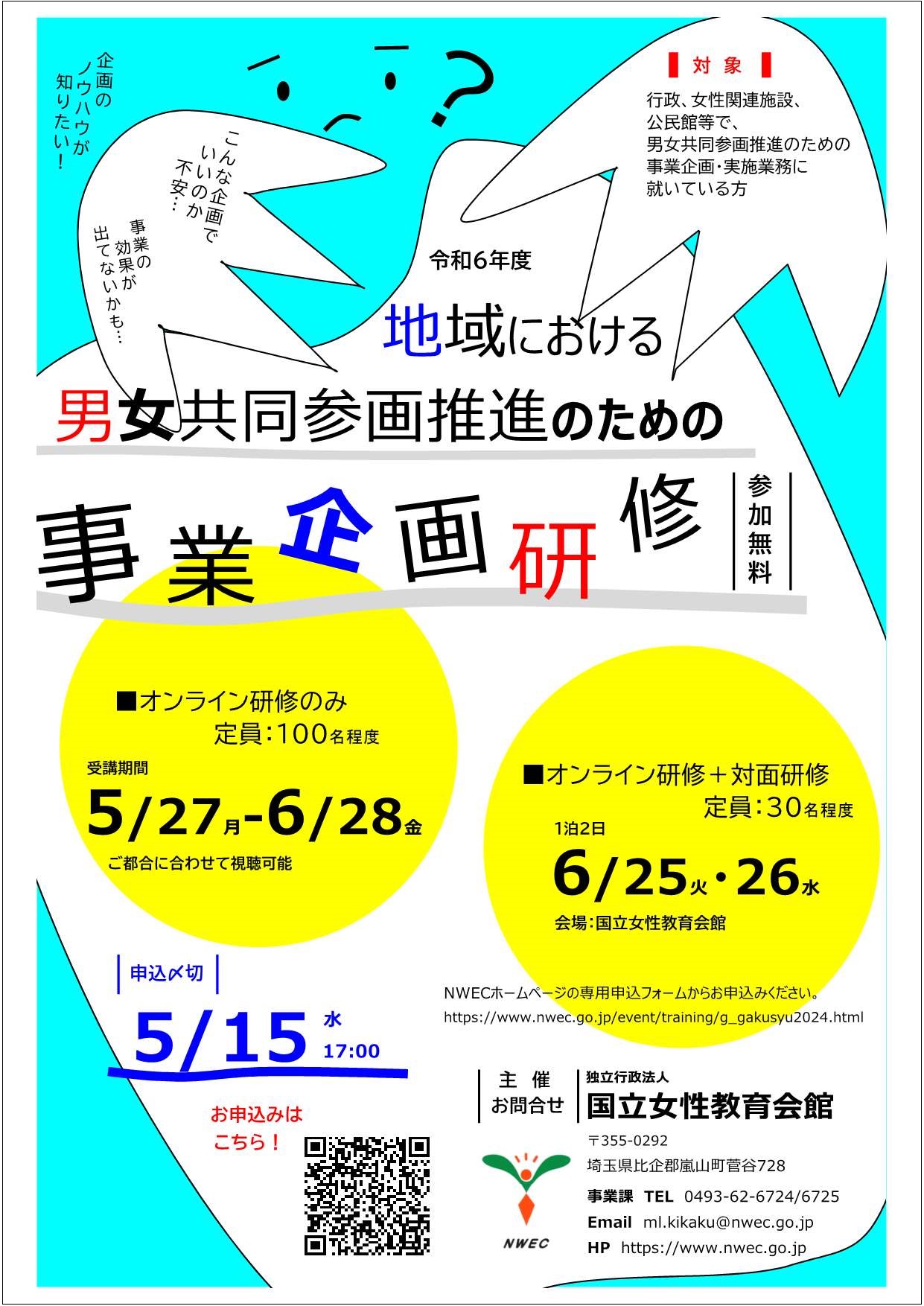

開催期間:【オンライン研修】令和6年5月27日(月)〜6月28日(金) 【対面研修】令和6年6月25日(火)〜6月26日(水)1泊2日 / 定員:【オンライン研修】100名程度 【オンライン研修+対面研修】30名程度

開催場所:国立女性教育会館 /

国立女性教育会館では、令和6年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」をオンラインと対面での2コースで開催しました。オンラインは、初の試みとして、ハイブリッドを含むプログラムとし、令和6年5月27日(月)〜6月28日(金)の期間、対面はコロナ以降4年ぶりに、6月25・26日の1泊2日で実施しました。

この研修は、理論学習や企画手法・情報収集についての講義を通じて、首尾一貫した事業の企画・実施・評価についての学びを深め、男⼥共同参画の視点に⽴った研修・学習事業を効果的に展開する手法を身につけていくものです。

対象は、行政・女性関連施設・公民館等で企画業務に携わる現職の方々とし、研修成果をすぐに活かしていただけるよう、企画案の作成方法等実務に直結した内容となっています。

全国からの受講者は、今年度初めて男女共同参画部署に配属された初任者から、男女共同参画センターで何年も企画業務に携わってきたベテランまで幅広く、オンライン研修は286名が、うち対面研修には24名が参加しました。

オンライン研修

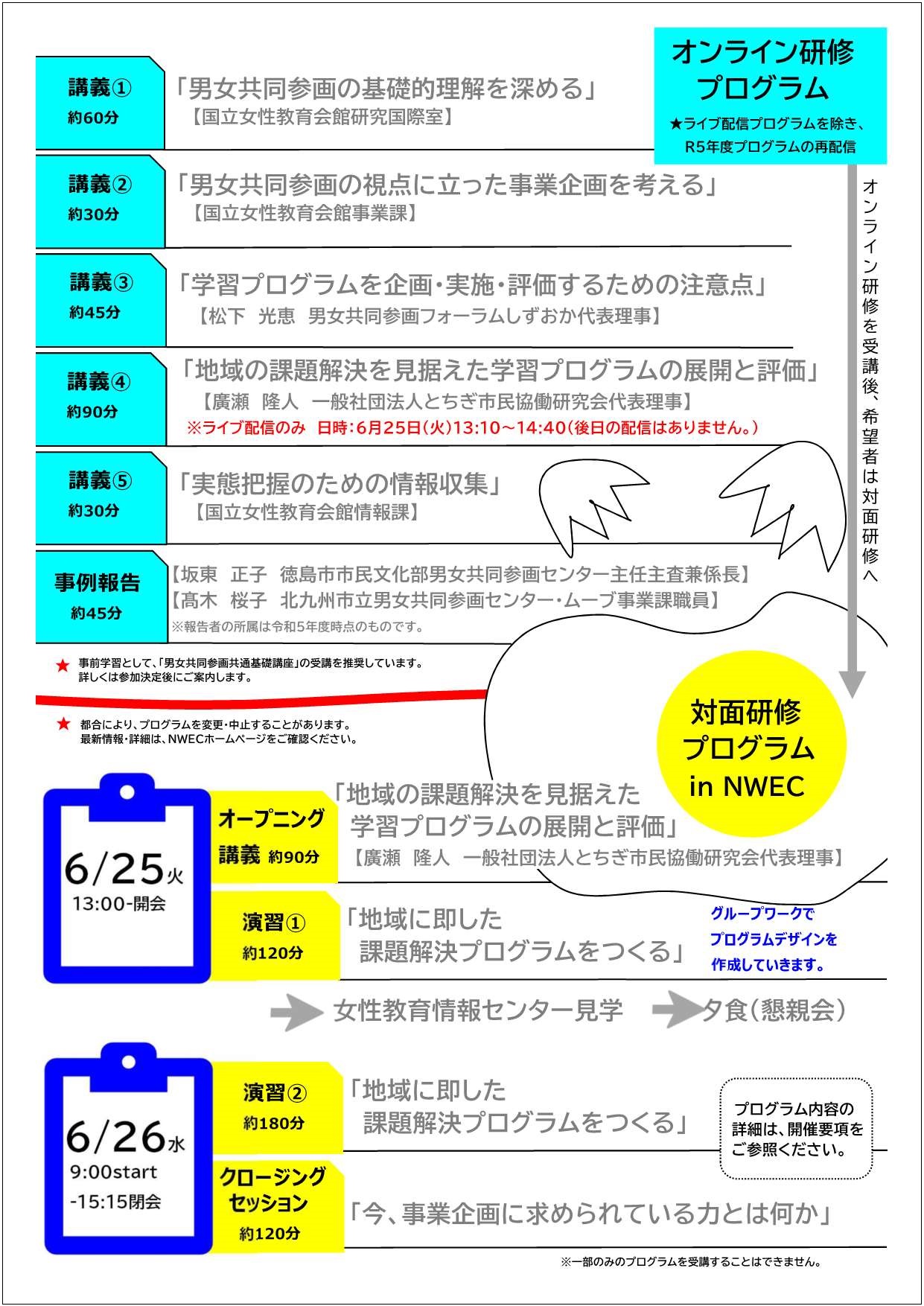

オンラインでは、まず、事業企画に必要な視点や手法について、4本の講義で順を追って学びました。「男女共同参画の基礎的理解を深める」では国内外の動きや的確な課題把握に欠かせないジェンダー統計について、「男女共同参画の視点に立った事業企画を考える」では、事業立案のポイントとプログラムデザイン作成の方法について、「実態把握のための情報収集」ではNWECの情報事業の紹介とその具体的な活用方法について、それぞれの講義分野に精通した会館職員が解説しました。

受講者からは「基本的なことが網羅されている資料でたいへんわかりやすかった。」「基本法の目的や理念など理解の重要性を学び、都道府県別ジェンダーの現状を知ることで、地域での課題など考えることができた。」「具体的な情報収集の方法についてとても参考になった」等の感想が多く寄せられました。

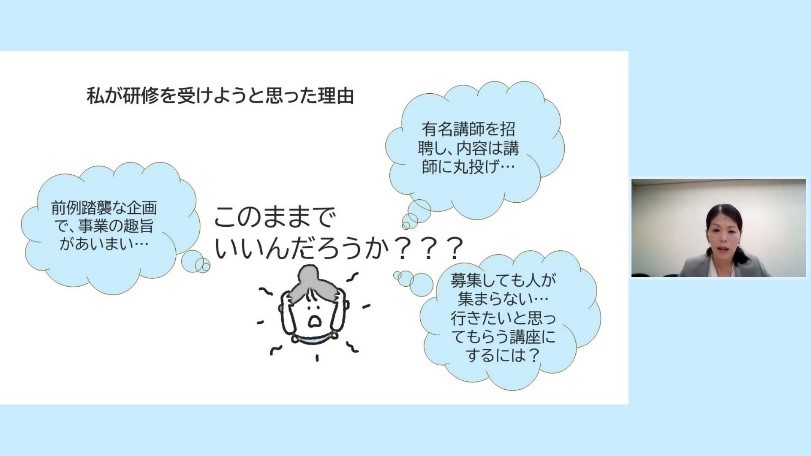

続いて、本研修の中軸となるプログラム「学習プログラムを企画・実施・評価するための注意点」では、NPO法人男女共同参画フォーラムしずおか代表理事の松下光恵さんが、長年の実践経験に基づいた知見と事業展開の手法について、講義しました。

「事業の対象をはっきりし、気づきをおこさせるタイトルやメリットを提示する必要性を学び、自己満足に終わらせないで一緒に活動できる人を増やすことも大切だと学びました。」「現状を調べて課題を整理することから、すべてが動き出す。そこから、ステップを踏んで作り上げ、はじめて事業が成り立つことを、事例報告を通して学べた。」等の声が寄せられ、実践に資する内容だったと好評を得ました。

さらに「事例報告」では、令和4年度この研修を修了した、徳島市男女共同参画センター/坂東正子さん(とくしまダイバーシティフォーラム)、北九州市立男女共同参画センター・ムーブ/髙木桜子さん(生涯を通じた女性の健康支援事業「映画『17歳の瞳に映る世界』から考える~子どものリアルに寄り添う性教育って?~」)の2名が、研修での学びを活かして実施した事業について、そのプロセスや苦心しながら得た成果を紹介しました。

「実際のセンター職員の方の企画の裏側を知ることができたことは、大変参考になりました。」「たくさんのヒントを得ることができ、これからの事業計画に向けてモチベーションを上げることができた。直面する課題に対し自分ができることに取り組み、よくばらず一つ一つの課題について考え取り組んでいけるようにしたい。」等の感想が寄せられ、たんに好事例の共有に止まらず、受講者のモチベーション向上にも効果的な報告となりました。

R4年度修了者による「事例報告」(坂東さん、髙木さん)

R4年度修了者による「事例報告」(坂東さん、髙木さん)

オンライン研修にて、ここまでのインプットを終えた後、対面研修の受講者は、1泊2日の演習に臨むため当館へ集合しました。

対面研修

オンラインのみの受講者にもライブ配信を行ったオープニング講義では、「地域の課題解決を見据えた学習プログラムの展開と評価」と題して、一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事の廣瀬隆人さんが登壇。

これまでの自身の実践を振り返りながら、社会教育の見地から熱を込めた問題提起をしていただく中で、「地域づくりとは?」「課題解決とは?」「主体形成とは?」等、さまざまな切り口で前提を問い直しながら、ジェンダー平等に向けての道筋を改めて見つめ直す機会となりました。

参加者からは、「前提を問うこと、自分の頭で考えることの重要性を強調され、男女共同参画、ジェンダー平等が、うたい文句にならないように、職員自身が自分の学びを常にアップデートすべきという指南が心に刺さりました。また『地域』を捉える視点も参考になりました。」「講師の思いが詰まった講義だった。改めて地域に目を向けるところから、地域の課題が見えてくる。地域とは、人のつながりの上にあるもので、地域づくりとは人のつながりを増やす活動であるということを考えさせられる内容だった」等の感想が寄せられました。

講義4「地域の課題解決を見据えた学習プログラムの展開と評価」

講義4「地域の課題解決を見据えた学習プログラムの展開と評価」

続いての演習①では、まず、自己紹介をした後、持参したチラシを基に、グループ単位で事例検討に取り組みました。

演習の助言と指導を務めたのは、岸上真巳さん(一般財団法人大阪いきいき財団企画調整課課長代理)、木山直子さん(くにたち男女平等参画ステーション長)、松下光恵さん(NPO法人男女共同参画フォーラムしずおか代表理事)の3名と事業課の中野洋恵客員研究員、引間紀江主任専門職員。

事例検討では、地域の取組状況等を踏まえて意見交換し、事業の組立を共通理解した後は、関心のある対象を軸にグループ分けを行い、テーマを考えるところまで進めました。そして、女性教育情報センターを見学後、懇親会へ。生の資料に触れながら、情報収集と活用法について学び、参加者同士で交流の輪を繰り広げました。

そして2日目。演習②のメインはグループワークでのプログラムデザイン(事業の設計図)の作成です。参加者は、助言者のアドバイスを受けながら、真摯にテーマと向き合いました。そして、中間発表。他グループの案を聞き、コメントを書く作業もワークの一環です。助言者からのアドバイスを受けた後は、さまざまな意見を念頭に修正作業に入り、各グループとも知恵を出し合いながらブラッシュアップしていきました。午前の締めくくりとなる最終案の発表では、当初の案から見事に進化した企画が出揃い、互いの成果を共有しました。

受講者からは、「作り上げる過程を実際に体験できたことに感動しました。」「講師の皆さんからの指摘や皆さんからのコメントがありがたかった。思い込みにならず、見直し、作り上げることができた。」「対等な対話を重ねることで、アイデアが広がり、深まった。」等の声が寄せられ、グループワークで企画を練り上げるプロセスを通じて、多くのアイデアが交換され、実践力を磨く機会になった様子がうかがわれました。

演習②

演習②

クロージングセッション

クロージングセッション

午後は、グループで練り上げた企画を自分の地域で実践する場合を想定したアレンジプランの作成と発表。タイトなスケジュールで、慌ただしい中でも、各自で実行可能な事業案に修正する作業は、2日間の学びの集大成となりました。

続いてのクロージングセッションでは助言者が順に、最終案の講評を含めて最近の取組事例を報告。続いて、「今、事業企画に求められている力とは何か」というテーマで、参加者も交えてキーワードを出し合い、2日間のワークを総括しました。

最後には締め括りとして、明日からの決意宣言を行って、互いの健闘を称え合うとともに、助言者からも激励のメッセージが送られました。

感想では、「リアルにお会いできたことで、多くの方と交流することができ、力をもらえました。」「参加者の皆さんの熱量を肌で感じられたり、成功事例ではない、今、抱えている業務上での課題等を直接聞けたことは、とても学びになりました。」「その場で意見がどんどん出たのは対面ならではだったと思います。顔の見える人とは『つながった感』がとても強く、Zoomでは得られなかったと思いました。」等の声が多く寄せられ、全国の仲間と交流しながら共に学び合う、対面研修ならではの醍醐味を実感していただける機会となりました。

研修・イベント

- 研修

- 令和7年度 テクノロジーを悪用したジェンダーに基づく暴力(TFGBV)への対応 ~見えない危害を根絶するためのアプローチ~

- 令和7年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

- 令和7年度「地域における男女共同参画推進研修」

- 令和7年度「女性アーカイブ研修」

- 令和7年度「女性関連施設相談員・相談事業 担当者研修」

- 令和7年度「学校における男女共同参画研修」

- 令和7年度「新たな課題に対応した課題別研修」①男女共同参画の視点による災害対応研修

- 令和7年度「新たな課題に対応した課題別研修」②女性活躍推進セミナー

- 令和6年度 NWECグローバルセミナー「ジェンダー平等とケア」

- 令和6年度「女性アーカイブ研修」

- 令和6年度「知ろう!話そう!ジェンダー研究!NWECウィンターカフェ」

- 令和6年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修」

- 令和6年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

- 令和6年度「学校における男女共同参画研修」

- 令和6年度「女性関連施設相談員・相談事業 担当者研修」

- 令和6年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 令和6年度「新たな課題に対応した課題別研修」①男女共同参画の視点による災害対応研修

- 令和6年度「新たな課題に対応した課題別研修」女性活躍推進セミナー

- 令和5年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

- 令和5年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修」

- 令和5年度「女性アーカイブ研修」

- 令和5年度「女性関連施設相談員・相談事業担当者研修」

- 令和5年度「学校における男女共同参画研修」

- 令和5年度「新たな課題に対応した課題別研修」①男女共同参画の視点による災害対応研修

- 令和5年度「新たな課題に対応した課題別研修」②女性活躍推進セミナー

- 令和5年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 令和4年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

- 令和4年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修」

- 令和4年度「女性アーカイブ研修」

- 令和4年度「女性関連施設相談員・相談事業担当者研修」

- 令和4年度文部科学省委託:女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業「学校における男女共同参画研修」

- 令和4年度文部科学省委託:女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業「学校における男女共同参画研修」全国フォーラム

- 令和4年度「新たな課題に対応した課題別研修」①男女共同参画の視点による災害対応研修

- 令和4年度「新たな課題に対応した課題別研修」②女性活躍推進セミナー

- 令和4年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 令和3年度「地域における男女共同参画推進 リーダー研修」

- 令和3年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

- 令和3年度「女性アーカイブ研修」

- 令和3年度「女性関連施設相談員研修」

- 令和3年度「学校における男女共同参画研修 」

- 令和3年度「新たな課題に対応した課題別研修」①男女共同参画の視点による災害対応研修

- 令和3年度「新たな課題に対応した課題別研修」②女性活躍推進セミナー

- 令和3年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 令和2年度「アーカイブ保存修復研修」(基礎コース)

- 令和2年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」(オンライン)

- 令和2年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」

- 令和2年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修〈女性関連施設 ・地方自治体・団体〉」

- 令和2年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」

- 令和2年度「女性関連施設相談員研修」

- 令和2年度「男女共同参画の視点による災害対応研修」(オンライン形式)

- 令和2年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 令和2年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップの部・パネル展示の部・情報のひろば募集

- 文部科学省委託:次世代のライフプランニング教育推進事業 「男女共同参画の推進に向けた教職員研修」

- 2019年度「自分の人生、自分で決める! 未来を生きる女子たちのキャリアセミナー」

- 2019年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修<女性関連施設・地方自治体・団体>」

- 2019年度「女性関連施設相談員研修」

- 2019年度「女子中高生夏の学校2019~科学・技術・人との出会い~」

- 2019年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 2019年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- 2019年度「NWECアニバーサリーウィーク」

- 2019年度「学校における男女共同参画研修」

- 2019年度「アーカイブ保存修復研修」(基礎コース)+(実技コース)

- 2019年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」

- 2019年度「学習オーガナイザー養成研修」

- 平成30年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修〈女性関連施設・地方自治体・団体〉」

- 平成30年度「女性関連施設相談員研修」

- 「女子中高生夏の学校2018〜科学・技術・人との出会い〜」

- 平成30年度「男女共同参画推進フォーラム」予告

- 平成30年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 平成30年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- NWECアニバーサリーウィーク

- 平成30年度アーカイブ保存修復研修(基礎コース)+(実技コース)

- 平成30年度「学校における男女共同参画研修」

- 平成30年度「学習オーガナイザー養成研修」

- 平成30年度「女子大学生キャリア形成セミナー」

- 平成29年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修〈女性関連施設・地方自治体・団体〉」

- 平成29年度「女性関連施設相談員研修」

- 平成29年度「女子中高生夏の学校2017〜科学・技術・人との出会い〜」

- 平成29年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 平成29年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- 平成29年度アーカイブ保存修復研修(基礎コース)+(実技コース)

- 平成29年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」

- 平成29年度「教職員を対象とした男女共同参画研修」

- 平成29年度「学習オーガナイザー養成研修」

- 平成29年度「女子大学生キャリア形成セミナー」

- 平成28年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修<女性関連施設・地方自治体・団体>」

- 平成28年度「女性関連施設相談員研修」

- 平成28年度「女子中高生夏の学校2016〜科学・技術・人との出会い〜」

- 平成28年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 平成28年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- 平成28年度「教職員を対象とした男女共同参画研修」

- 平成28年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」

- 平成28年度アーカイブ保存修復研修(基礎コース)+(実技コース)

- 平成28年度NWECグローバルセミナー参加者募集

- 平成28年度「学習オーガナイザー養成研修」

- 平成28年度「アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー」実施報告

- 平成28年度「女子大学生キャリア形成セミナー」

- 平成27年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修<女性関連施設・地方自治体・団体>」

- 平成27年度「女性関連施設相談員研修」

- 平成27年度「ダイバーシティ推進リーダー会議」

- 平成27年度「女子中高生夏の学校2015」

- 平成27年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 平成27年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- 平成27年度「学習オーガナイザー養成研修」

- 平成27年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」

- 平成27年度女性情報アーキビスト養成研修(基礎コース)+(実技コース)

- 平成27年度「女子大学生キャリア形成セミナー」

- 平成26年度「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための男女共同参画推進研修」

- 平成26年度「ダイバーシティ推進リーダー会議」

- 平成26年度「女子中高生夏の学校2014〜科学・技術・人との出会い〜」

- 平成26年度「男女共同参画推進フォーラム」募集

- 平成26年度「女子大学生キャリア形成セミナー」

- 平成26年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- 平成26年度NWEC国際シンポジウム〜ダイバーシティ推進と女性のリーダーシップ 実施報告

- 平成26年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」

- 平成26年度女性情報アーキビスト養成研修(基礎コース)+(実技コース)

- 平成26年度「女性関連施設相談員研修」

- 平成26年度第2回「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- 平成25年度「ダイバーシティ推進リーダー会議」

- 平成25年度「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための男女共同参画推進研修」

- 平成25年度「女子中高生夏の学校2013」

- 平成25年度「男女共同参画推進フォーラム」

- 平成25年度「アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー」

- 平成25年度NWEC国際シンポジウム〜男性にとっての男女共同参画 参加者募集

- 平成25年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- 平成25年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」

- 平成25年度「女子大生キャリア形成セミナー」

- 平成25年度「女性関連施設相談員研修」

- 平成25年度第2回「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」

- これまでの夏学関連データ

- イベント一覧

- 2025年度「女性のライフサポート研修」(於大阪府堺市)

- 「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」出展

- 「図書館と県民のつどい埼玉2025」に参加します

- 令和7年度NWECスポーツセミナー

- 令和7年度「こども霞が関見学デー」に出展しました

- 令和7年度「知ろう!話そう!ジェンダー研究!NWECウィンターカフェ」

- 図書館総合展2025

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンラインセミナー2025(11/13)

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンラインセミナー2025(5/21)

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンラインセミナー2025(7/30)

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 サマーセミナー(8/21)

- 2024年度「女性のライフサポート研修」(於大阪府堺市)

- 「ぼうさいこくたい2024in熊本」出展

- 「図書館と県民のつどい埼玉2024」に参加します

- 令和6年度「こども霞が関見学デー」に出展しました

- 女性の経済的自立に向けたデジタル人材育成を考えるシンポジウム

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンラインセミナー2024(10/30)

- 「図書館と県民のつどい埼玉2023」に参加します

- 令和5年度「こども霞が関見学デー」に出展しました

- 令和5年度「知ろう!話そう!ジェンダー研究!NWECウィンターカフェ」

- 図書館総合展2023に出展しています

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンライン相談(11/8 テーマ:ヤングケアラー)

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンライン相談(5/25 テーマ:リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンライン相談(8/9 テーマ:女性の政治参画)

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンライン相談

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 サマーセミナー(9/7-9/8)

- 令和4年度「こども霞が関見学デー」に出展しました

- 図書館総合展2022_ONLINE_plusに出展します

- 知らないなんてもったいない!ジェンダー情報の調べ方 オンライン相談

- 「図書館と県民のつどい埼玉2021」(オンライン開催)に参加します

- 令和3年度「ESD推進ネットワーク全国フォーラム」ポスターセッション出展

- 令和3年度「こども霞が関見学デー」に出展しました

- 図書館総合展2021_ONLINE_plusに参加しました

- 図書館総合展2020_ONLINEに参加しました

- 令和元年度「こども霞が関見学デー」に出展しました(8/7、8/8)

- 講演会「ミルズカレッジのベアテ・シロタ・ゴードンアーカイブ」2020/1/15(水)

- eラーニング・動画配信

- 女性教育情報センターテーマ展示

- 「絵本にみるジェンダーと男女共同参画」

- 「放送100年~メディアとジェンダー~」

- 「子どもを「持つ、持たない、持てない」を考える」

- 「男女雇用機会均等法から40年」

- 「社会を変えた女性たち」

- 「新型コロナウイルス感染症とジェンダー」

- 「男女共同参画社会基本法から25年」

- 「出産の歴史」

- 「今、家事を考える~協力し合う家事シェア~」

- 「ヤングケアラー~ケアする子どもたちの現状」

- 「女性と政治 ~参画しよう、声を上げよう~」

- 「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ ~妊娠・出産における女性の健康~」

- 「女性史・ジェンダー史の現在」

- 「生命の安全教育を学ぼう ~子ども・若者を性犯罪・性暴力の当事者にしないために~」

- 「人生100年時代を考える」

- 「男性育休~取得が当たり前になるように~」

- 「女性の貧困 ~コロナ禍の中で~」

- 「災害とジェンダー ~記録を未来へ生かす~」

- 「女性とスポーツ ~ジェンダー平等への道のり~」

- 「今、フェミニズム~声を上げる、行動する、変える~」

- 「北京+25~第4回世界女性会議(北京会議)から25年~」

- 「202030未達成:まだまだ少ない女性リーダー」

- 「医療現場の女性:さまざまな仕事、働き方」

- 「女性差別撤廃条約採択から40年 変わったこと、変えたいこと」

- 「ロールモデルを見つける! 理系女性の伝記」

- 「女性の政治参画」

- 「働き方は変わっている?」

- 「DV・モラハラ なくそう、やめよう、逃げよう」

- 「女性のしごと:広がるフィールド ~理系、土木、建築、農業、物流~」

- 「明治時代の女子教育」

- 「男女共同参画の視点からの災害復興・支援・防災」

- 「男だから・・・だから?」

- 「戦国時代の女性たち」

- 「SDGs~持続可能な開発目標とジェンダー平等」

- 「性的マイノリティ~世界の潮流と日本の現状~」

- 所蔵展示「女性と演芸」

- テーマ展示「男女雇用機会均等法から30年」

- テーマ展示「貧困の連鎖を考える」

- テーマ展示「女性と宇宙」

- テーマ展示「日本の男女共同参画の現在-世界女性会議(北京会議)から20年」

- テーマ展示「家計簿から見る女性の生活史」

- テーマ展示「女子と就活」

- テーマ展示「女性と映画」

- テーマ展示「家庭科の男女必修から20年」

- テーマ展示「女性と仕事の現在」

- テーマ展示「なくそう子どもへの虐待」

- テーマ展示「女性と音楽」

- テーマ展示「企業における女性の活躍促進」

- テーマ展示「高齢期を生き生きと」

- 女性アーカイブセンター展示

- 2025年度女性アーカイブセンター企画展示「女性関連施設のあゆみ展」

- 2024年度女性アーカイブセンター企画展示「赤松良子展 男女雇用機会均等法から40年」

- 2024年度女性アーカイブセンター所蔵展示 「国際女性年から50年展」

- 2023・2024年度女性アーカイブセンター企画展示「お産の歴史展」

- 2023年度女性アーカイブセンター所蔵展示 「働く女性のあゆみ展」

- 2022年度女性アーカイブセンター企画展示「女性とスポーツ展 ~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 2022年度女性アーカイブセンター所蔵展示 「国立女性教育会館 開館45周年展」

- オンライン展示 「ベアテ・シロタ・ゴードン展 ~日本国憲法に男女平等の思いを込めて~」

- オンライン展示「北京+25~第4回世界女性会議から25年~展」

- 2020年度女性アーカイブセンター所蔵展示 「北京+25~第4回世界女性会議から25年~展」

- オンライン展示「女性と医学展 ~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 2019年度女性アーカイブセンター企画展示 「女性と医学展 ~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 2019年度女性アーカイブセンター所蔵展示 「ベアテ・シロタ・ゴードン展 ~日本国憲法に男女平等の思いを込めて~」

- 平成30年度女性アーカイブセンター企画展示「鉄道と女性展 鉄道を動かし、社会を動かす ~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 平成30年女性アーカイブセンター特別展示「女性の歩みを受け継ぐ 女性アーカイブセンター10周年展」

- 平成28年度女性アーカイブセンター特別展示「国立女性教育会館 開館40周年展」

- 平成28年度女性アーカイブセンター企画展示「寄席で演じる~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 平成27年度女性アーカイブセンター所蔵展示「男女雇用機会均等法から30年」

- 平成27年度女性アーカイブセンター企画展示「宇宙をめざす~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 平成26年度女性アーカイブセンター所蔵展示「喜美子さんちの家計簿」

- 平成26年度女性アーカイブセンター企画展示「映画と歩む~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 平成25年度女性アーカイブセンター企画展示「音楽と歩む~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 平成24年度女性アーカイブセンター企画展示「建築と歩む~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 平成23年度女性アーカイブセンター企画展示「化学と歩む~チャレンジした女性たちからチャレンジする女性たちへ~」

- 平成22年度女性アーカイブセンター企画展示「女性の実業教育のはじまり~チャレンジした女性たち~」開催

- 平成21年度女性アーカイブセンター企画展示「女性科学者の誕生~チャレンジした女性たち~」

- 女性アーカイブセンター展示パネル貸出

- 大学等における男女共同参画イベント情報

- 2025年度ジェンダーフォーラム映画上映会『海辺の彼女たち』上映会+トーク(立教大学)

- Community College for Women スタートアップ招待講演 「動く、繋がる、新たな創造へ:生きるためのフェミニズムを求めて」(大阪市立大学共生社会研究会)

- D&I社会実現のための学び方・働き方に関する実証研究 中間報告シンポジウム(お茶の水女子大学)

- FLP講演会「法律家になろう!女性法律家はこんなに面白い」(早稲田大学)

- 「選択できる未来をつくる」(ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム・ロールモデル講演会)(長岡技術科学大学)

- 『女子大学連携ネットワーク第10回ミーティング』(対面)(和洋女子大学)

- お茶の水女子大学創立150周年記念シンポジウム「イノベーションはどのように創られるか〜お茶の水女子大学の歴史から考える〜」(お茶の水女子大学)

- お茶の水女子大学創立150周年記念国際シンポジウム「若き才能へのメッセージ~ヨーロッパの知の拠点ストラスブール大学との学術交流~」(お茶の水女子大学)

- お茶大女性リーダー育成塾徽音塾/グローバルリーダーシップ研究所特別講演「今、翼を広げるとき—三淵嘉子と女性のリーダーシップ—」(お茶の水女子大学)

- お茶大女性リーダー育成塾:徽音塾(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所 学生交流イベント「リーダーシップを見つめ直す:東京の女子大学生たちの対話」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「出会いが導くキャリアのかたち~研究者としての私を育てたもの~」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー「延長線上にない、私たちらしいキャリアの紡ぎ方〜迷いと選択のリアル〜」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー「誰もが生き生きと共にある社会を目指して」(お茶の水女子大学)

- シンポジウム「伝統産業とジェンダー」(第1回)(京都女子大学ジェンダー教育研究所)

- シンポジウム「写真とジェンダー~写真の未来にあるもの~」(奈良女子大学)

- シンポジウム「政治に新しい風が吹いた日~元衆議院議長・土井たか子の挑戦~」(京都女子大学ジェンダー教育研究所)

- ジェンダー研究所・教育総合研究所 合同シンポジウム 「なぜダイバーシティ教育を支える組織が大学に必要なのか」(早稲田大学)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)総括シンポジウム —女性研究者支援の軌跡と未来への展望—(立命館大学)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業成果報告会(山梨大学)

- ネクストリーダーズ講座 ~学びをキャリアにつぐ~(小樽商科大学)

- ヨコハマプライド月間イベント「性の多様性について考えよう」(横浜市主催・神奈川大学共催)

- リサーチ・カンファレンス(オンライン) 「家庭・地域社会における男性育児・介護~連携・プログラムのあり方を探る~」(大阪市立大学共生社会研究会)

- 令和7年度 知る・学ぶ・伝えるequality連続講座 第1回「人口最少県による「女性活躍トップランナー県」への取組」(奈良女子大学)

- 令和7年度 知る・学ぶ・伝えるequality連続講座 第2回「Willからつくるわたしの生き方・働き方 ~女だから、男だからを超えて~」(奈良女子大学)

- 企業リーダー育成プログラム オンラインセミナー「キャリアのその先へ:女性役職者が語る成長の軌跡 ~挑戦を恐れず、一歩ずつ、私らしく、リーダーへ~」(立命館大学)

- 北東北国立3大学連携男女共同参画シンポジウム「地方大学における女性リーダー育成環境の課題」(岩手大学)

- 名古屋工業大学ダイバーシティ推進シンポジウム「共に創る未来へ」(名古屋工業大学)

- 女性文化研究所設立40周年記念シンポジウム「~北京+30の現在、「女性文化」を問う~」(昭和女子大学女性文化研究所)

- 岩手大学優秀女性大学院生学長表彰「鷹觜テル賞」第5回記念展示「鷹觜テルと男性協力者たち~先駆的女性研究者誕生をもたらしたもの~」

- 日本スポーツとジェンダー学会 第24回大会

- 日本学術振興会 公開シンポジウム「今こそジェンダー主流化を」

- 日本学術振興会 男女共同参画推進シンポジウム「地域と歩む 地域から歩む~ジェンダーとアカデミアがひらく地域の未来~」

- 昔の絵本でジェンダーの歴史発見! ー戦時期の遊び・ファッションと「男の子らしさ」「女の子らしさ」ー(畿央大学)

- 昭和女子大学女性文化研究所第3回ジェンダーフォーラム「身体は誰のものか? :見る・動かす・整える から考えるジェンダー」

- 災害×ダイバーシティセミナーJVOAD作成『被災者支援コーディネーションガイドライン<多様性配慮>』セミナー~多様性に配慮した被災者支援について~(埼玉大学)

- 産婆・助産婦の近代を掘り起こす4

- 神奈川大学ダイバーシティ推進室主催パネル展「アンコンシャス・バイアスを克服するために」

- 第96回ジェンダーセッション「リプロダクティブ・ジャスティス:在日インドネシア人移住女性のトランスナショナルな不安定」(立教大学)

- 第97回ジェンダーセッション「アセクシュアル/アロマンティックの排除と抹消:しれっと消される「A」について」(立教大学)

- 講演会「人と人、社会をつなぎ 未来を拓く」(東京家政大学)

- # 言葉の逆風を考える—脚本家・小説家 吉田 恵里香氏 ×東京大学理事・副学長 林 香里 対談(東京大学)

- 2024年10月~2025年3月「読書会」(全6回・オンライン開催)(神奈川大学ダイバーシティ推進室)

- 2024年度 第1回ジェンダーフォーラム「ジェンダー視点で学ぶ:自分ごととしてのジェンダー・女性活躍・多様性の尊重(昭和女子大学女性文化研究所)

- 2024年度 第2回ジェンダーフォーラム「ジェンダー視点で学ぶ:高校生とともに大学教員に挑もう!」(昭和女子大学女性文化研究所)

- 2024年度シンポジウム「非婚・少子社会への視座 -若者の意識・家族政策の変化と少子化の現状-」(日本女子大学現代女性キャリア研究所)

- 2024年度ジェンダーフォーラム映画上映会「映画『裸足で鳴らしてみせろ』上映会+トーク」(立教大学)

- JSPS男女共同参画推進シンポジウム「アカデミア×ジェンダー×グローバル —日本と世界のアカデミアにおけるジェンダーの現在地—」(オンライン開催)(日本学術振興会)

- 『女子大学連携ネットワーク第8回ミーティング』(幹事校:大妻女子大学、京都光華女子大学、京都女子大学、実践女子大学、同志社女子大学、宮城学院女子大学、和洋女子大学)

- 『女子大学連携ネットワーク第9回ミーティング』(幹事校:大妻女子大学、京都光華女子大学、京都女子大学、実践女子大学、同志社女子大学、宮城学院女子大学、和洋女子大学)

- キャリアと生活の充実をめざして-育児休業・介護休業の観点から(東洋大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「ジェンダー平等社会の実現を目指して:縮まらないジェンダー格差、要因と未来への道筋 ジェンダー法学の視座から」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー「『自分らしさ』に囚われない—踊る尼のメキシコ・サバイバル—」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー「ジェンダー格差はなぜ維持されるのか:社会心理学の視点から格差維持の心の仕組みを考えてみる」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所国際シンポジウム “Multicultural Coexistence and Development of Leadership under Globalization” 「グローバリゼーションのもとでの多文化共生とリーダーシップ」(お茶の水女子大学)

- シンポジウム「世界の中のジェンダー」(京都大学・国際連合大学共催)

- シンポジウム「女性のマネジメント層30%を実現させるためには、何が必要か」(京都大学・日本経済新聞社共催)

- 2024年度シンポジウム(全4回)『防災・減災・災害復興とジェンダー主流化 ふせぐ・へらす・そしてたちあがるために』(京都女子大学ジェンダー教育研究所)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~ハイブリッド開催(Zoomにて配信)(神奈川大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~ハイブリッド開催(全6回・Zoomにて配信)(神奈川大学ダイバーシティ推進室)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) 「令和6年度ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム」(長岡技術科学大学)

- 令和6年度 “知る・学ぶ・伝えるequality”公開講座「持続可能な未来に向けて—どんな出産をしますか」(奈良女子大学)

- 公開シンポジウム「トランスジェンダーと医療」(北海道大学応用倫理・応用哲学研究教育センター)

- 共創の場:ジェンダー問題とアジアのアート・コレクティブ(青山学院大学)

- 北東北女性研究者研究・交流フェア2024(岩手大学)

- 国際シンポジウム「Covid-19の影響とジェンダーをめぐる問題」(”Covid-19 and Gender”)(奈良女子大学)

- 埼玉大学・埼玉医科大学共催講演会「リーダーシップへの意欲『私にはもっと可能性がある』未来の女性医師に贈るエール」(埼玉大学)

- 家事・ケア労働のディーセントワークに向けた日仏の挑戦—家庭の中の労働者と利用者の連携(coalition)(実践女子大学)

- 東京フォーラム(東京大学)

- 東京家政大学 女性未来研究所設立10周年記念講演会(第9回シンポジウム) 「人生100年時代女性の未来と希望~自分らしく輝く、私たちのこれから~」(東京家政大学女性未来研究所)

- 法政大学大原社会問題研究所所蔵平塚らいてう関係資料公開記念シンポジウム「らいてうと婦人運動の時代」(法政大学)

- 清水達也先生ご登壇!第6回オープンイノベーション講演会「夢と信念~医療・食料そして宇宙まで~」(東京女子医科大学)

- 産婆・助産婦の近代を掘り起こす3 歴史から学び助産師の将来について考える(「助産の歴史研究会」及び「産婆助産婦歴史研究会」共催シンポジウム)

- 神奈川大学ダイバーシティ推進室主催パネル展「多様な性について考えてみよう」(神奈川大学)

- 第15回埼玉大学ダイバーシティ推進センター講演会『男性脳・女性脳」の言説から考える多様性とステレオタイプ」(埼玉大学)

- 立教大学ジェンダーフォーラム第94回ジェンダーセッション「がん啓発キャンぺーンのジェンダー表象——乳がん・子宮頸がん・前立腺がんの啓発ポスターから」(立教大学)

- 連携が切り拓く新たな視点-6機関連携によるダイバーシティ研究環境実現の成果と展望-(奈良女子大学)

- D&I社会実現のための学び方・働き方に関する実証研究 キックオフシンポジウム(お茶の水女子大学)

- JSPS男女共同参画推進シンポジウム 「学術の未来と『無意識のバイアス』—『男女共同参画』を科学的根拠に基づいて議論する」(日本学術振興会)

- 『女子大学連携ネットワーク第6回ミーティング』(大妻女子大学、京都光華女子大学、京都女子大学、同志社女子大学、和洋女子大学)

- わたしの生き方 わたしたちの未来(東京家政大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「ソフトスキルとその応用可能性-学びの場と職場でよりよい自己を発揮するために」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「地域とグローバルをつなげる多様なリーダーシップ—杉並区の女性エンパワーメントの連鎖を解読しよう」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「鏡のなかのわたし—グローバル社会を生きる女性たちへのメッセージ」(お茶の水女子大学)

- サイエンスフォーラム2023(筑波大学)

- シンポジウム「情報分野におけるジェンダー平等実現に向けた高度情報教育促進支援プログラム構想」(奈良国立大学機構(奈良女子大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~ハイブリッド開催(Zoomにて配信)(神奈川大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(ZOOM同時開催)(神奈川大学)

- ジェンダーでクラシック音楽を考える(フェリス女学院大学)

- ジェンダード・イノベーション:科学と技術のさらなる高みへ(お茶の水女子大学)

- ハッピー・キャリア・ミーティング ~ 薬学分野で活躍中の女性ロールモデルから学ぼう!(富山大学)

- フェミニスト経済学とその最新課題:金融排除/包摂のジェンダー分析(立教大学)

- 令和5年度 “知る・学ぶ・伝えるequality”連続講座 第1回(奈良女子大学)

- 令和5年度地域貢献事業「知る・学ぶ・伝えるequality」連続講座第2回(奈良女子大学)

- 令和5年度富山大学ダイバーシティ・シンポジウム

- 令和5年度東京女子医科大学 ダイバーシティ環境整備事業 中間報告会 「女性が輝き続けるダイバーシティ推進のために」

- 北東北女性研究者 研究・交流フェア2023(岩手大学、北東北ダイバーシティ研究環境推進コミッティ)

- 名古屋工業大学ダイバーシティ推進シンポジウム「共に創る未来へ」(名古屋工業大学)

- 国際シンポジウム「AIと無償労働の未来:日英比較から」(お茶の水女子大学)

- 女性の健康セミナー~正しく知って対処するPMS!~(跡見学園女子大学)

- 女性学長国際シンポジウム アカデミアにおける女性のリーダーシップとDEI 〜女性学長が目指す21世紀に輝く大学教育〜(お茶の水女子大学)

- 女性文化研究所公開シンポジウム 「男女共同参画・女性活躍の時代に向けて-源氏物語・紫式部に学ぶ—」(昭和女子大学)

- 女性未来研究所主催ハイブリッド講演会「ジェンダー平等の実現のために~環境に優しい持続可能な社会と私たちの役割~」(東京家政大学)

- 実践女子大学下田歌子記念女性総合研究所 開所10周年記念シンポジウム

- 日本初の女子大生 黒田チカから一世紀のあゆみ(東北大学)

- 昭和女子大学女性文化研究所『女性文化研究叢書第13集』刊行記念シンポジウムのお知らせ(昭和女子大学)

- 災害に強いまちづくり(埼玉大学)

- 産婆・助産婦の近代を掘り起こす2(科学研究費基盤研究(B)「日本の産婆史料のデジタル化と出産記録に基づく助産の歴史社会学的研究」)

- 神奈川大学ダイバーシティ推進室主催 2023年10月~2024年9月「読書会」のお知らせ(神奈川大学)

- 神奈川大学ダイバーシティ推進室主催「人権パネル展~考えようみんなの人権~」

- 第12回ダイバーシティ推進室・ジェンダー セクシュアリティ分野における 学生・院生成果報告会および講演会(神奈川大学)

- 第13回順天堂大学女性研究者研究活動支援シンポジウム「大学人という医師のキャリア ~在り方の多様性とその魅力~ 」(順天堂大学)

- 第14回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウムin長崎大学「多様なリーダーの育成と活躍~いま大学に求められていることは何か」(長崎大学)

- 第15回 昭和女子大学女性文化研究賞の贈呈式・受賞者講演会のお知らせ(昭和女子大学)

- 第30回企画展「男女共学実施100年 社史開設60年 同志社ギャラリー開設10年 『女子学生の現在地—同志社大学のダイバーシティ 前史』(同志社大学)

- 第5回オープンイノベーション講演会「診療から芽生える 新しいい領域への挑戦」(東京女子医科大学)

- 第90回ジェンダーセッション「クィア・フェミニズム批評とメンズリブ批評の対話」(立教大学)

- 第91回ジェンダーセッション「アフター・メルケルのジェンダー平等推進:ドイツのジェンダー関連施策の最新報告」(立教大学)

- 筑紫女学園大学女性学研究室主催シンポジウム 女性のリーダーシップと大学教育

- 緊急オンラインセミナー「被災地の避難所の現状はいま ージェンダー視点からの報告」(埼玉大学)

- 第12回女性研究者研究活動支援シンポジウム「”世界で初めて”に女性の力を—イノベーションの成果の実用化—」(順天堂大学)

- 2022年度 第17回女性史学賞授賞式(奈良女子大学)

- 2022年度女子中高生の理工系進路選択支援プログラム 『リケジョサイエンスフォーラム-2022-』(筑波大学)

- 2022年度映画上映会「映画『タンズ アンタイド』上映会&トークセッション」(立教大学)

- 2022年度神戸大学ダイバーシティフォーラム 「ジェンダー・性・セクシュアリティが尊重される社会をえがく—私たちの課題と展望-」

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型) 最終報告シンポジウム「共に創る未来へ」(名古屋工業大学)

- Creating Futures プログラム セミナー「ダイバーシティ」を見つめなおす(ZOOM開催)(立命館大学)

- JSPS男女共同参画推進シンポジウム 『男性の家庭進出 学術分野における その効果、課題、解決策について』(日本学術振興会)

- UTokyo男女⁺協働改革#WeChange シンポジウム(東京大学)

- 『女子大学連携ネットワーク第4回ミーティング』(オンライン)(女子大学連携ネットワーク)

- 『女子大学連携ネットワーク第5回ミーティング』(オンライン)(女子大学連携ネットワーク)

- 【2022年度 北東北国立3大学連携推進会議連携協議会 男女共同参画シンポジウム】男性の育児休業を応援する職場が選ばれる?! 『2030』時代の大学・企業と育児参加支援

- お茶の水女子大学ジェンダード・イノベーション研究所設立記念キックオフシンポジウム:新たな産官学連携の創生に向けて(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「Becoming the Best of Yourself: あなたの『生きる』と『学ぶ』を重ねる」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「万国博覧会史に刻む足跡—日本に『開催国マインド』は可能なのか」(お茶の水大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー 「学校から職業への移行—現状とその課題」(お茶の水女子大学)

- グローバルリーダーシップ研究所セミナー「社会と音楽をつなぐ方法とは〜女性リーダーが拓くインクルーシブアーツの可能性」(お茶の水女子大学)

- シンポジウム『女性研究者の現在と未来』の開催について(同志社大学・上智大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(ZOOM同時開催)(神奈川大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(ZOOM同時開催)(神奈川大学)

- ジェンダーがわかると科学は拡がる!(奈良先端科学技術大学院大学)

- ダイバーシティ推進室主催:第11回 神奈川大学におけるジェンダー/セクシュアリティ課題への取り組みに関する年次報告会および講演会(神奈川大学)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ調査分析事業報告シンポジウム 「女性活躍指標に基づく女性研究者活躍促進に関する国際調査」(九州大学・東京工業大学)

- 令和4年度 “知る・学ぶ・伝えるequality”連続講座 第1回「男女共同参画は何を変えるか?」(奈良女子大学)

- 令和4年度 “知る・学ぶ・伝えるequality”連続講座 第2回「ジェンダー平等~男性からの視点」(奈良女子大学)

- 国際カンファレンス「ジェンダード・イノベーションが拓く未来:性差分析による新しい価値の創造(お茶の水大学)

- 国際シンポジウム アジアの社会におけるヘルスケアの現在ー子どもから高齢期まで Healthcare in Asian Societal Contexts: from Childhood to the Later Life (奈良女子大学)

- 国際シンポジウム「『ガラスの崖』をよじ登る:『ガラスの天井』の先にあるもうひとつの見えない障壁」(お茶の水女子大学)

- 国際型ダイバーシティ研究環境実現プログラム(CAPWR) 最終総括シンポジウム ~成果と今後~(広島大学)

- 大阪商業大学共同参画研究所公開講座 男女共同参画の現状とこれからの男女共同参画を考える『ともにいきいきと暮らせるまち』(大阪商業大学)

- 女性学長サミット 「私たちの歩んだ道、歩む道—女性リーダーシップの新時代を拓く」(お茶の水女子大学)

- 日本スポーツとジェンダー学会 第21回記念大会

- 東京大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言制定記念シンポジウム ~多様性の現在地と未来~

- 東京家政大学女性未来研究所・共通教育推進部・キャリア支援課共催講演会「プロに聞く!伝えるチカラーメディア業界で働くとはー」

- 女性未来研究所主催オンライン講演会「わたしの生き方 わたしたちの未来」(東京家政大学)

- 田園調布学園大学大学院主催シンポジウム「インクルーシブ社会にむけた保育・教育」(田園調布学園大学大学院)

- 神奈川大学ダイバーシティ推進室主催 2022年8月~2023年8月「読書会」のお知らせ

- 第13回埼玉大学 ダイバーシティ推進センター講演会(埼玉大学)

- 第3回 Creating Futures プログラム セミナー「ダイバーシティ」を見つめなおす(立命館大学)

- 第86回ジェンダーセッション 「グローバルな市場・企業とジェンダー・ダイバーシティ」(立教大学)

- 第87回ジェンダーセッション「性的マイノリティ「支援」・「理解」の一歩先へ:日本のクィアペダゴジーの歴史から考える」(立教大学)

- 第4回輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)表彰式&トークセッション(国立研究開発法人科学技術振興機構(JST))

- 第5回リカジョ育成賞贈呈式 オンライン(公益財団法人日産財団)

- 講演会 女性の身体の外見をめぐるフェミニズムの議論と文化表象(奈良女子大学)

- 最終総括シンポジウム「北東北における女性研究者支援の6年の歩みと未来」(北東北ダイバーシティ研究環境実現推進会議)

- 【オンライン】2/18国際シンポジウム開催のお知らせ「グローバル女性リーダーシップ:アジアからの提言」シリーズ:アジアにおける女性リーダーシップを考える4(お茶の水女子大学)

- 2021年度神戸大学ダイバーシティフォーラム「男性の育児休業から考えるワーク・ライフ・バランス」(神戸大学)

- 第3回 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)受賞記念講演会(科学技術振興機構)

- お茶大女性リーダー育成塾:徽音塾 2月・3月開講科目【オンライン】のご案内(お茶の水女子大学)

- 神戸大学ユネスコチェアシンポジウム2022「ジェンダー, 脆弱性, ウェルビーイングを中心に据えた減災対策」(神戸大学)

- ダイバーシティシンポジウム「米国における女性研究者の研究環境事例に学ぶ」(同志社大学・上智大学)

- 第10回神奈川大学男女共同参画推進室年次報告会・記念講演会(神奈川大学)

- 第20回グローバルリーダーシップ研究所オンラインセミナー「幸せなリーダーになるために-自分のポテンシャルを解き放とう!」(お茶の水女子大学)

- 中間総括シンポジウム「女性研究者支援の歩みとこれから~「連携から普及」を見据えた環境整備と育成~」(奈良女子大学)

- 多様性を武器に これからの不確実な時代を生き抜くには ~ステークホルダーからのメッセージ~(北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク)

- 第19回グローバルリーダーシップ研究所オンラインセミナー「リーダーシップを育てる——私の "モザイク "の旅」(お茶の水女子大学)

- 第18回グローバルリーダーシップ研究所オンラインセミナー「ジェンダーの枠を越え自分発のリーダーシップを切り拓く—アナウンサーが大学教授に、専業主婦からの再出発—」(お茶の水女子大学)

- お茶大女性リーダー育成塾:徽音塾 1月開講科目【オンライン】のご案内(お茶の水女子大学)

- 2021年度第36回「女性史青山なを賞」【特別賞】公開講演会(東京女子大学)

- 国際シンポジウム「インドおよびインドネシアにおける女性リーダー:課題とエンパワメント戦略の観点から」Challenges and Key Empowerment Strategies for Women Leaders in India and Indonesia(お茶の水女子大学)

- 第3回「女性のためのリカレント教育推進協議会」シンポジウムコロナ時代の女性の就労とリカレント教育(日本女子大学)

- 防災・日本再生シンポジウム—ジェンダー・ダイバーシティの視点から展望をひらく—(埼玉大学)

- 国際シンポジウム「パートナーシップと家族の形をめぐって」(奈良女子大学)

- 第18回東北大学男女共同参画シンポジウム 「男女共同参画:男性の立場から」(東北大学)

- (動画公開)JSPS男女共同参画推進シンポジウム 『研究とライフイベントの両立へのヒントがここに!』(日本学術振興会)

- 「北海道大学ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言」制定記念講演会 第4回記念講演:大学とジェンダー(北海道大学)

- 「北海道大学ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言」制定記念講演会 第3回記念講演:大学とセクシュアリティ(北海道大学)

- ジェンダー・ギャップ映画祭(日本大学)

- 2021年度芝浦工業大学男女共同参画推進シンポジウム「サステナブル社会を創るためのジェンダーダイバーシティ」(芝浦工業大学)

- 学長カンファレンス お茶の水女子大学×梨花女子大学校「明日へ —グローバル女性リーダー育成のためのビジョン—」“Tomorrow: Vision for Fostering Global Women Leaders”(お茶の水女子大学)

- 高専女子フォーラムin関西2021

- 2021年度女子中高生の理工系進路選択支援プログラム『リケジョサイエンスフォーラム-ONLINE-Ⅱ 』(筑波大学)

- 朝日教育会議「Society5.0の女子教育とリベラル・アーツ」(東京女子大学)

- 第5回シンポジウム「女性は世界を変える - Women Can Change the World」(昭和女子大学)

- 第14回【オンラインセミナー開催のお知らせ】「パンデミックにおけるリーダーシップの重要性—新型コロナウイルスの場合」(お茶の水女子大学)

- 国際シンポジウム「リーダーシップの地平:ジェンダー平等推進のための理論と実践」“Leadership for All: Theory and Action to Foster Gender Equality”(お茶の水女子大学)

- 第3回輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)表彰式&トークセッション(科学技術振興機構)

- 彩の国女性研究者ネットワークシンポジウム「Withコロナ時代の働き方を考えるーーワーク・ライフ支援制度の活用に向けて」(埼玉大学)

- 令和3年度“知る・学ぶ・伝えるequality”連続講座 第2回『改めて女性活躍を考える ~若草プロジェクトの活動から見えるもの~』(奈良女子大学)

- 令和3年度“知る・学ぶ・伝えるequality”連続講座 第1回『ウィズコロナの時代を生きるうえで大切なこと—コロナ禍の子どもと女性の支援』(奈良女子大学)

- 研究叢書出版記念シンポジウム『下田歌子と近代日本-良妻賢母論と女子教育の創出-』(実践女子大学)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)シンポジウム「多様性は人権的視点だけではなく、組織の成長のために -研究者のキャリアパス形成と支援-」(立命館大学)

- 第25期女性学講演会「計量分析から読み解くジェンダーと家族」(大阪府立大学)

- 第13回グローバルリーダーシップ研究所オンラインセミナー「DX時代における女性リーダーの働き方」(お茶の水女子大学)

- 第12回グローバルリーダーシップ研究所オンラインセミナー「女性のキャリア、リーダーシップの進化系を考える」(お茶の水女子大学)

- JSSGS第20回大会 スポーツ・ジェンダー学の展望‐研究成果を社会に活かす‐(日本スポーツとジェンダー学会)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(ZOOMにて開催)(神奈川大学)

- 高専GCON2021(高専GIRLS SDGs x Technology Contest)開催について(国立高等専門学校機構)

- 第5回ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)シンポジウム「人財育成と意識改革~ダイバーシティが未来を創る~」(大分大学)

- お茶大女性リーダー育成塾:徽音塾 10月~3月開講の科目【オンライン】のご案内(お茶の水女子大学)

- シンポジウム「輝く女性の未来がはじまる-関西から世界へ繋げるダイバーシティ研究環境」(大阪大学)

- 昭和女子大学女性文化研究叢書第12集刊行記念シンポジウム「女性リーダー育成への挑戦~企業の女性への調査結果から~」(昭和女子大学)

- 神奈川大学男女共同参画推進室主催 2021年8月~2022年7月「読書会」のお知らせ(神奈川大学)

- 2021年度女子中高生の理工系進路選択支援プログラム『リケジョサイエンスフォーラム-ONLINE-』(筑波大学)

- 【It’s just our family上映会】-家族って何?:トランスジェンダーの青山学院大学教員とその家族が語る-(青山学院大学)

- 第4回リカジョ育成賞贈呈式 オンライン(公益財団法人日産財団)

- 国際シンポジウム「リーダーシップのあり方における文化的多様性を考える」Cross-Cultural Diversity in Leadership Styles(お茶の水女子大学)

- 第8回グローバルリーダーシップ研究所オンラインセミナー「なぜ女性リーダーが求められるのか~企業の女性育成策の今、そしてこれから」(お茶の水女子大学)

- スクーンメーカー記念ジェンダー研究センター設立記念講演会「ミッション× 女子教育× ジェンダー」-戦前キリスト教女子教育から現代へ-(青山学院大学)

- お茶大女性リーダー育成塾:徽音塾 5月~9月開講の科目【オンライン】のご案内(お茶の水女子大学)

- (日程変更あり)ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(ZOOMにて開催)(神奈川大学)

- スクーンメーカー記念ジェンダー研究センター設立記念シンポジウム「大学ジェンダー研究機関のこれまでとこれから」(青山学院大学)

- 国際女性デーに向けて – 「女性とスポーツ」シンポジウム(昭和女子大学)

- お茶大女性リーダー育成塾:徽音塾 2021年度説明会(3/13土)のご案内(お茶の水女子大学)

- 【国際女性デー特別企画】野崎京子教授ロレアル-ユネスコ女性科学賞受賞記念講演会(東京大学)

- KOSEN男女共同参画への集いーON LINEー(国立高等専門学校機構)

- 第2回輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)受賞記念講演会(科学技術振興機構)

- 神戸大学ダイバーシティフォーラム 「女性上位職登用と働き方改革-誰もがいきいきと働くことのできる職場を目指して-」(神戸大学)

- 人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(ギース)公開シンポジウム「今こそアクションを!人文社会科学からの発信」

- 「女子大学連携ネットワーク」国際女性デーシンポジウム(京都光華女子大学)

- The 4th Symposium on Women Can Change the World(女性は世界を変える)オンライン開催(昭和女子大学)

- 2020年度ダイバーシティ研究環境実現 中間総括シンポジウム『ボーダーを越えて、女性研究者の未来を拓く』オンライン開催(大阪市立大学)

- 聖路加看護教育の100年ー知と感性と愛のアートー(立教学院)

- 国際シンポジウム 『女性リーダーがSDGsに向けて果たす役割 アジアの市民社会と国際教育から』 Women's Leadership and its Role for SDGs:Approaches from Asian Civil Society and International Education(お茶の水女子大学)

- 徽音塾 冬学期1月&2月講座のご案内(お茶の水女子大学)

- 高校生向け「東大工学部の講義・演習の紹介:新しい生活様式に対応した教育活動に向けて」オンライン開催(東京大学)

- 第13回昭和女子大学女性文化研究賞候補作公募(昭和女子大学)

- 第4回ダイバーシティ研究環境実現シアティブ(牽引型)シンポジウム ダイバーシティRestart ~地域社会の更なる成長を目指して~(オンライン開催)(大分大学)

- 第81回ジェンダーセッション「出産後の就労継続をめぐる戦後女性教員史」

- FD・SD講演会「ダイバーシティ時代に向けて」(オンライン)(芝浦工業大学)

- 第2回 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)表彰式&トークセッション(ライブ配信)(科学技術振興機構)

- ウーマンリブ運動から50年、「田中美津という生き方」から視えた世界(京都精華大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(神奈川大学)

- 赤松良子賞設立記念講演のご案内(津田塾大学)

- 【2020 高校生のためのオープンキャンパス】『東大工学部をのぞいてみよう!』(東京大学)

- オンライン公開研究会開催のご案内(津田塾大学)

- 令和2年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」(国立女性教育会館)

- 徽音塾 秋学期講座&トライアル講座のご案内(お茶の水女子大学)

- 男女共同参画推進室主催 「読書会」のお知らせ(神奈川大学)

- 「北東北女性研究者 研究・交流フェア2020」開催のお知らせ(弘前大学)

- 徽音塾 オンライン特別講座のご案内(お茶の水女子大学)

- 男女共同参画推進室主催「読書会」(神奈川大学)

- 第1回 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)受賞記念講演会(科学技術振興機構)

- (開催中止;延期予定)未来を拓く女たちになにを伝えるのか(青山学院女子短期大学)

- (中止のお知らせ)ダイバーシティ・シンポジウム~ものづくり地方都市における工学系女性研究者の育成・支援(長岡技術科学大学)

- (開催中止)2019年度ダイバーシティ研究環境実現「中間総括シンポジウム」(大阪市立大学)

- (開催延期)女子大学連携ネットワーク国際女性デーシンポジウム「大学のガバナンスにおける女性の参画」(京都光華女子大学・京都女子大学・同志社女子大学・大妻女子大学・和洋女子大学)

- 第2回女性エンジニアの養成を考えるシンポジウム 「感性を磨く技術者教育とは」(奈良工業高等専門学校)

- マミートラックに陥らないために 講演「仕事と育児の両立の心構え」(甲南大学)

- 公開シンポジウム どうする?ジェンダー平等:人文社会科学系学会の未来(人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(GEAHSS))

- ダイバーシティ海外研究報告会「大学のジェンダー平等政策・教育をいかに評価するか -アメリカ・イギリス・ドイツの先進事例から-」(大阪市立大学)

- シンポジウム「ダイバーシティ推進とアンコンシャスバイアスを考える」(電気通信大学)

- 国際シンポジウム 「女性・文学・歴史」(奈良女子大学)

- 2019年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」(国立女性教育会館)

- ダイバーシティ研究環境推進シンポジウム(金沢大学)

- 現代女性キャリア研究所シンポジウム 「ワークとライフをつなぐ働き方を考える」(日本女子大学)

- GRLシンポジウム 「科学とジェンダー」(第二部・第三部)(名古屋大学)

- ソフィアシンポジウム「性暴力をなくすために男性ができること:男性の立場と心理を日米の心理学研究・臨床現場から考える」(上智大学)

- 社会情報デザイン学部開設記念行事「AI時代に輝く女性の学びと働き方」(十文字学園女子大学)

- 2019年度 ジェンダー研究集会開催助成事業 シンポジウム「男女共同参画社会基本法とジェンダー平等 —施行から20年を振り返る」(名古屋大学)

- 第16回東北大学男女共同参画シンポジウム 「共感の技術」(東北大学)

- 全国ダイバーシティネットワーク組織近畿ブロックシンポジウム 「理系女性研究者の裾野拡大と風土づくり」(立命館大学)

- 第1回 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞) 表彰式&トークセッション(科学技術振興機構(JST))

- 3機関合同シンポジウム「豊かな健康長寿社会をめざして」(山形大学)

- KIT男女共同参画推進センター第13回セミナー「理系のキャリアデザイン2019—かわりゆく仕事、働き方—」(京都工芸繊維大学)

- 大学におけるダイバーシティ推進-イェール大学での実践、早稲田大学への期待-(早稲田大学)

- (公財)日本ラグビーフットボール協会と昭和女子大学共催シンポジウム 「女性とラグビー その魅力を語る」(昭和女子大学)

- ジェンダーフォーラム2019年度公開講演会「ミソジニーとは何か?」(立教大学)

- 愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所主催 第38回定例セミナー「脳の性差と社会/脳の男女差について科学的に考える」(愛知淑徳大学)

- 九州工業大学中間総括シンポジウム「女性研究者支援の成果と今後の展開に向けて」(九州工業大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(全6回)(神奈川大学)

- IGSセミナー「日本における女らしさの表象」(お茶の水女子大学)

- 第9回女性研究者研究活動支援シンポジウム チャンスを捉えてキャリアを拓く ~研究、臨床を極めて”リーダーとしての道”を示す~(順天堂大学)

- 第3回彩の国女性研究者ネットワークシンポジウム(埼玉大学)

- シンポジウム「イクボスが創る医療界の多様性」(東京医科歯科大学)

- 「地域に根差し,国際的に活躍する 女性研究者の育成」ー国際型ダイバーシティ研究環境実現プログラム(CAPWR) 中間総括シンポジウム(広島大学)

- 夢を見つける 工学女子シンポジウム2019(九州工業大学)

- 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型)」 中間報告シンポジウム「STEM分野のダイバーシティ推進が拓く未来」(名古屋工業大学)

- 第12回奈良先端大男女共同参画推進セミナー「データが描くこれからの男女共同参画」(奈良先端科学技術大学院大学)

- 北東北国立3大学連携推進会議連携協議会男女共同参画シンポジウム(岩手大学)

- 北東北女性研究者研究・交流フェア(岩手大学)

- 「女子大学連携ネットワーク」第3回ミーティング(京都光華女子大学、京都女子大学、同志社女子大学)

- シンポジウム「女性の活躍推進に向けて~支援から戦略へ~」(九州大学)

- 「ジェンダー・ダイバーシティ表現演習」第3回成果発表公演「星空ブレンド」(愛知淑徳大学)

- シンポジウム『「変革を担う、女性であること」 —これからの時代に求められる「インクルーシブ・リーダーシップ」—』(津田塾大学)

- 第25回全国集会in東京(キャンパス・セクシュアル・ハラスメント全国ネットワーク)

- 日本語ジェンダー学会 第20回年次大会(日本語ジェンダー学会)

- NPOセミナー:性の多様性(SOGI)—当事者とアライの思い—「LGBTQ+って何?~現役大学生のゲイとアライに色々聞いてみた~」(東北大学)

- トークセッション 「女性のアーティストが親になる時」(東京藝術大学)

- 2019年度 城西短期大学女性学講座 映像から読み解くジェンダー文化(城西短期大学)

- 国際シンポジウム「踊る中国:都市空間における身体とジェンダー」(お茶の水女子大学)

- キャンパスにおける性犯罪を防止するには わたしたちが安心して学ぶために(慶応義塾大学)

- 立教大学ジェンダーフォーラム主催 第77回ジェンダーセッション「アメリカのオギノ式:1930年代の「自然な」避妊法の導入をめぐる郵便・宗教・産児調節運動の様態」(立教大学)

- 第37回定例セミナー「オトコの変え方・変わり方——ケアという視点で考える」(愛知淑徳大学)

- 第11回(2018年)昭和女子大学女性文化研究賞贈呈式(昭和女子大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(全5回)(神奈川大学)

- 進路で人生どう変わる?理系で広がる私の未来 2018(科学技術振興機構(JST))

- 平成30年度ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム「Women’s Career Story~今こそ伝えたい未来へのメッセージ~」(大阪市立大学)

- 第2回ダイバーシティ推進シンポジウム『女性研究者の上位職への昇任・登用を進めるために-「無意識のバイアス」の克服に向けて-』(九州工業大学)

- 平成30年度宮崎県ライフデザイン事業 「結婚?なにそれおいしいの? ~社会のものさし、私の気持ち~」(宮崎大学)

- 第2回 九州大学女性研究者ダイバーシティシンポジウム(九州大学)

- 女子美術大学創立120周年記念事業 佐藤志津没後100年記念講演会(女子美術大学)

- 第1回 女性エンジニアの養成を考えるシンポジウム(奈良工業高等専門学校)

- ダイバーシティ連携協議会キックオフシンポジウム「ダイバーシティで輝くライフイノベーションの可能性—神奈川・東京から創るネクスト・ステージ—」(横浜国立大学)

- 福岡女子大学 女性リーダーネットワークシンポジウム 「求められる女性リーダーと大学の役割」(福岡女子大学)

- 女子大学連携ネットワーク 国際女性デーシンポジウム『女子大学の現在、そして未来へ』(京都光華女子大学、京都女子大学、同志社女子大学)

- 仕事と介護の両立ができる職場づくりを考える(第5回ダイバーシティCHIBA研究環境促進コンソーシアム連絡会)(千葉大学)

- 第2回「研究リーダー力向上支援セミナー」(弘前大学)

- 病児ケアに関する勉強会(千葉大学)

- なぜできない?ジェンダー平等:人文社会科学系学協会男女共同参画の実態と課題(お茶の水女子大学)

- 全国ダイバーシティネットワーク組織・大阪大学シンポジウム 「挑戦する女性が拓くダイバーシティ時代へ」(大阪大学)

- 研究リーダー力向上支援セミナー(弘前大学)

- 男女共同参画推進シンポジウム「価値を生み出す男女共同参画への取り組み~理論と実践~」(統計数理研究所・国立極地研究所)

- 女性のポテンシャルが叶える六次産業化と地域づくり(十文字学園女子大学)

- 国際シンポジウム「議員になれるのは誰なのか? フランスの政治と議会史からみる立法府のジェンダー化」(お茶の水女子大学)

- 第2回 EAJ ジェンダーシンポジウム「女性参画で産業を変える、未来社会が変わる」(京都大学)

- 国際シンポジウム「ジェンダー視点に基づいたグローバル女性リーダー像」(お茶の水女子大学)

- GRL開館1周年記念シンポジウム ジェンダー研究機関の過去・現在・未来(名古屋大学)

- 第11回奈良先端大男女共同参画推進セミナー 「『無意識のバイアス』とジェンダーに基づいた論文業績分析」(奈良先端科学技術大学院大学)

- 最先端ラボの研究者に会いに行こう! NTT厚木研究開発センタ(電気通信大学)

- 立教大学ジェンダーフォーラム20周年記念公開講演会「ジェンダー視点で福祉社会を拓く—私にとってのジェンダー研究/私にとってのジェンダーフォーラム」(立教大学)

- 働き方改革社会における「働き方イノベーション」~医科学領域における女性の更なるキャリア・プレゼンスの向上及び社会における承認を目指して~(順天堂大学)

- 第2回彩の国女性研究者ネットワークシンポジウム(埼玉大学)

- 国立大学法人茨城大学 中間総括シンポジウム~戦略としてのダイバーシティ推進とイノベーション創出に向けて~(茨城大学)

- 第3回ダイバーシティ事業シンポジウム「女性研究者の活躍推進を実現する“関東プラットフォーム”の創生と全国展開」(東京農工大学)

- 設立10周年記念シンポジウム 「女性の活躍推進と働き方改革」(日本女子大学)

- 第15回東北大学男女共同参画シンポジウム Dual Career Couple 今と未来の「共働き」を考える(東北大学)

- 平成30年度長崎大学市民公開講座 今の時代が求めるダイバーシティマネジメント~男性も輝く、女性も輝く社会づくり~(長崎大学)

- 平成30年度 ダイバーシティ研究環境推進シンポジウム ~社会を動かす多様な研究人材~(金沢大学)

- シンポジウム「女性研究者支援ネットワークの協創的発展に向けて」(岩手大学)

- 平成30年度ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム—現状と挑戦—PARTⅠ「女性研究者を増やそう!!」(富山大学)

- 平成30年度第2回仕事と介護の両立ワークショップ 親の介護「俺には他人事」?~人間関係の視点で準備のしかたを考える~(長崎大学)

- 国立大学法人奈良女子大学・大学改革国際シンポジウム「国際比較で見るSTEM-理系女性のキャリアパス」(奈良女子大学)

- アカデミックフェス2018「企業トップの考えるダイバーシティマネジメント」(明治大学)

- 認知症を知る・介護をささえる—千葉市認知症サポーター養成講座(千葉大学)

- 第36回定例セミナー「多様な人材・多様な働き方が、会社と社会のステキな未来をつくる!」(愛知淑徳大学)

- 同意ワークショップ - お互いを尊重する「性」のコミュニケーションってなんだろう? -(明治大学)

- 早稲田大学 × ASHOKA × みずほ銀行 によるソーシャルイノベーションへの取り組み リカルダ・ゼッザ来日講演(早稲田大学)

- KIT男女共同参画推進センター 第12回セミナー「理系のキャリアデザイン2018—未来への新しいかたち—」(京都工芸繊維大学)

- 平成30年度名古屋工業大学ダイバーシティ推進シンポジウム 『科学技術とダイバーシティの新しい関係』(名古屋工業大学)

- 創立100周年記念連続シンポジウム(最終回)「女子大学の新たな使命」(東京女子大学)

- 第2回 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)シンポジウム ~大分のダイバーシティ推進・・・次の一歩~(大分大学)

- 「居場所」のない男、「時間」がない女 ~ワークライフアンバランスな日本社会を考える~(早稲田大学)

- 恵泉女学園大学と梨花女子大学の協定締結記念 日韓国際シンポジウム ~激動の東アジアに生きる女性の人生・活躍・生涯就業力について考える~(恵泉女学園大学)

- シンポジウム「多様性が拓くコミュニケーション社会」(津田塾大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(全5回)(神奈川大学)

- IGS国際シンポジウム「アラブ社会の女性と逸脱:グッドとバッドの境界で」(お茶の水女子大学)

- 講演会「女性が社会を変える、世界を変える」(実践女子大学)

- 第31回国際労働問題シンポジウム「持続可能な開発目標(SDGs)とディーセント・ワーク」(法政大学)

- 群馬女性研究者アセンブリー(研究者交流会)(群馬大学)

- 第1回 Global Women 4 Wellbeing ジャパンセミナー 「Women, Health and Leadership - Making greater impact toward Sustainable Organization and Thriving Economy in Japan」(帝京大学)

- 男女共同参画シンポジウム「大学のダイバーシティ推進と人材育成—産業界からの期待」(弘前大学)

- 中間総括シンポジウム「女性研究者支援とダイバーシティ研究環境実現に向けて」(立命館大学)

- 女子大学連携ネットワーク第2回ミーティング(京都光華女子大学・京都女子大学・同志社女子大学)

- 田園調布学園大学大学院主催シンポジウム「子育て支援の新たな戦略 北欧型か北米型か」(田園調布学園大学大学院)

- 連続講演会「リーダーシップ論」最終回「少子高齢社会における女性リーダーとリベラルアーツ」(お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所)

- 第1回ダイバーシティ環境推進シンポジウム ~女性も男性もともに活躍できる社会を目指して~(広島大学)

- 社会デザイン学会 公開講演会 「ともに自分らしく生きられる社会を目指して ~性とジェンダーと社会デザインを考える~」(社会デザイン学会)

- 創立110周年記念シンポジウム「女子大学の可能性と未来への展望を拓く」(大妻女子大学)

- WSCメンバーズ基金講座「学校・教育現場とLGBTについて考えよう -全ての子どもがありのままで大人になれる社会へ-」(早稲田大学)

- 男女共同参画推進セミナー~先端企業の取組から学ぶ~(長崎国際大学)

- 平成30年度 男女共同参画セミナー ~大学コンソーシアムやまがた「ダイバーシティ推進ネットワーク会議」設立 キックオフ・セミナー~(山形大学)

- 国際シンポジウム 女性政治リーダーはいかにして「育つ」か?(お茶の水女子大学)

- 坂東眞理子基金 第10回 昭和女子大学女性文化研究賞贈呈式 10周年記念シンポジウム「職場の男女不平等をいかに越えるか」(昭和女子大学)

- 映画『カランコエの花』特別上映会・トークイベント(明治大学)

- IGSセミナー(東アジアにおけるジェンダーと政治②)「近代日本のファッション文化を再考する:女性・近代化・対抗文化」(お茶の水女子大学)

- 2018年度 城西短期大学女性学講座(城西短期大学)

- 舞台DVD上映会・講演会「幸福な職場」(明治大学)

- ダイバーシティ・サポート・オフィスの事例から学ぶ 他機関との連携によるダイバーシティ推進と発展(第4回ダイバーシティCHIBA研究環境促進コンソーシアム連絡会)(千葉大学)

- 国際ジェンダー学会40周年記念講演会「人間の安全保障と市民社会——ジェンダーの視点から過去を振り返り未来を見据える」(国際ジェンダー学会・昭和女子大学)

- IGSセミナー(東アジアにおけるジェンダーと政治①)合評会:倉橋 耕平『歴史修正主義とサブカルチャー:90年代保守言説のメディア文化』(お茶の水女子大学)

- 第6期連続講座「2020年東京オリンピックに向けて!-ジェンダーの視点で見るスポーツ」(愛知淑徳大学)

- 芸術系大学 女性教育・研究者シンポジウム「女性のアーティスト・研究者はどのようにキャリアを築いていけばよいのか?」(東京藝術大学)

- グローバルエデュケーションセンター設置科目 WSCメンバーズ基金講座「より遠くへ」(早稲田大学)

- ジェンダーから学ぶ~国家・家族・私自身~(神奈川大学)

- 女性研究者と共に創る未来(科学技術振興機構(JST))

- 足立眞理子先生退任記念講演「批判理論としてのジェンダー研究:フェミニスト経済学の可能性を求めて」(お茶の水女子大学)

- GRL開館記念講演会 女性史の過去と未来(名古屋大学)

- 「配偶者帯同雇用」に関するセミナー(九州大学)

- 女子大学連携のためのキックオフミーティング(京都光華女子大学・京都女子大学・同志社女子大学)

- 九州工業大学キックオフシンポジウム—明日につなげる女性研究者支援(九州工業大学)

- えほん『ルビィのぼうけん』にみる女の子の可能性 ~プログラミングで世界が変わる、プログラミングが世界を変える~(群馬大学)

- 第1回 九州大学女性研究者ダイバーシティシンポジウム —理工系分野—(九州大学)

- ダイバーシティ推進セミナー「情報通信分野の女性研究者の組織的支援:事例研究」(津田塾大学)

- 国際シンポジウム「日本における独身、ひとり暮らし、ワーク・ライフ・コンフリクト」(お茶の水女子大学)

- 女性による女性のための経済学事始め(お茶の水女子大学)

- 女性キャリア開発研究センター公開講座in東京「京都発、伝統文化&女性の生き方講座」2/13,2/19,2/27,3/27(全4回)(京都光華女子大学)

- 彩の国女性研究者ネットワークキックオフセミナー(埼玉大学)

- 大阪大学シンポジウム「ダイバーシティが拓く、関西の未来」(大阪大学)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) 大分大学キックオフシンポジウム(大分大学)

- 第14回東北大学男女共同参画シンポジウム「性・生・制を考える」(東北大学)

- 公開セミナー LGBTと同性パートナーシップの制度化を考える(立教大学)

- IGSシンポジウム「女性の政治参画を阻む壁を乗り越える~韓国・台湾におけるクオータ、政党助成金、候補者発掘」(お茶の水女子大学)

- シンポジウム「北東北の創生とダイバーシティ」(岩手大学)

- 2017年度 女性研究者シーズ発信会(岡山大学)

- 平成29年度ダイバーシティ研究環境推進シンポジウム ~多様な研究人材育成への挑戦~(金沢大学)

- 平成29年度 ダイバーシティ研究環境実現イニシァティブ・シンポジウム「研究リーダーの育成に向けて」(電気通信大学)

- 兵庫県立大学 男女共同参画シンポジウム「男女共同参画社会」の到達点(兵庫県立大学)

- IGSセミナー「日本における男らしさの表象」(お茶の水女子大学)

- 第14回ジェンダー史学会年次大会 公開シンポジウム「ジェンダー史が拓く歴史教育—ジェンダー視点は歴史的思考をどう鍛えるか?」(奈良女子大学)

- 2017年度 第12回 女性史学賞 授賞式(奈良女子大学)

- 2017年度 日本女子大学 現代女性キャリア研究所 シンポジウム(日本女子大学)

- 第46回社会福祉のフロンティア「支え合う社会 子ども・若者の未来に向けて」(立教大学)

- 早稲田大学ジェンダー研究所主催映画上映会&講演会 日本軍の戦時性暴力を考える 「慰安婦」被害者宋神道さんのたたかい(早稲田大学)

- 第3回合同シンポジウム「男女が共に働きやすい・働きがいのある職場とは~ダイバーシティ環境を目指して」(東京医科歯科大学)

- 第73回ジェンダーセッション 「性風俗で働く人々と“女性自立支援”」(立教大学)

- 公開シンポジウム「研究者のライフ・イベントとワーク・ライフ・バランス」(立命館大学)

- KIT男女共同参画推進センター 第11回セミナー「理系のキャリアデザイン2017-多様性と自分らしさ—」(京都工芸繊維大学)

- 平成29年度 TIDEシンポジウム【チャレンジー未来を拓く一歩】(筑波大学)

- アジアにおける女性のリーダーシップ—国際・社会組織の経験から:Women Taking the Lead: Women's International and Social Leadership in East and Southeast Asia(お茶の水女子大学)

- 3機関合同シンポジウム「有機エレクトロニクスを活用した未来の生活創造への女性研究者の参画」(山形大学)

- 東京家政大学 女性未来研究所 「研究プロジェクト」講演会・落語会(東京家政大学)

- AI時代 女性・少女が未来を拓く—ステレオタイプの殻を破ろう—(津田塾大学)

- 第10回昭和女子大学女性文化研究賞(坂東眞理子基金)候補作公募(昭和女子大学)

- 奈良女子大学/神戸女学院大学 共同ジェンダー・シンポジウム「女子大学で文学を!?」(奈良女子大学・神戸女学院大学)

- 第35回定例セミナー:女性活躍って誰のもの?-男女ともに、就活前に知っておくと役に立つ「女性活躍推進法」のお話(愛知淑徳大学)

- 平成29年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」(国立女性教育会館)

- キャリア形成セミナー「青木玲子先生の幅広いご経験に基づく若手研究者へのアドバイス」(一橋大学)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ キックオフシンポジウム ~ダイバーシティ&インクルージョンによる産学の活力創出をめざして~(名古屋工業大学)

- デートDV防止講座~身近な問題として考えよう(神奈川大学)

- 科研費・一般公開シンポジウム「表現と越境するジェンダー」(愛知淑徳大学)

- 第7回 順天堂大学女性研究者研究活動支援シンポジウム イノベーションによる未来の働き方の創生 ~医科学領域における女性の更なる活躍に向けて~(順天堂大学)

- 群馬大学 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業 キックオフシンポジウム「ダイバーシティ研究環境実現に向けた意識改革」(群馬大学)

- 第9回中国四国男女共同参画シンポジウム「平和で持続可能な社会づくりにおける男女共同参画」(広島大学)

- ダイバーシティ 中間総括シンポジウム 「凛として、しなやかに、たくましく」 ~大阪府立大学のダイバーシティを考える~(大阪府立大学)

- 第72回ジェンダーセッション「著者と語り合う!『文科省/高校「妊活」教材の嘘』を読む」(立教大学)

- 公開講演会「ジェンダーを超えて自分らしく生きられる社会 ~男女平等・LGBTQに関するスウェーデンの取り組み~」(早稲田大学)

- ジェンダーの観点からの論文業績分析報告~世界と日本の違い:男女別研究論文数とインパクト分析の結果から~(九州大学)

- 第9回埼玉大学男女共同参画室講演会-サイボウズのワークスタイル変革-(埼玉大学)

- 創立100周年記念連続シンポジウム第3回「女性を支える金融 ~途上国におけるマイクロクレジットの成果と課題」(東京女子大学)

- 芝浦工業大学2017年度第1回男女共同参画推進ワークショップ「イノベーションを創出する人材の育成—女子学生から女性研究者へのパイプラインの構築」(芝浦工業大学)

- 東京藝大ダイバーシティシンポジウム(東京藝術大学)

- 工学女子シンポジウム(九州工業大学)

- ジェンダーから学ぶ~社会・家族・私自身~(神奈川大学)

- 2017年度 WILPF・日本女子大学生涯学習センター(LLC)連携講座(日本女子大学)

- 生活情報学科公開講座 「オーストリアのワイン文化と地域づくり-家族農業における女性の経営参画-」(十文字学園女子大学)

- 知る・学ぶ・伝えるequality連続講座第1回 みんなで話そうLGBTについて(奈良女子大学)

- 立教大学社会福祉研究所主催公開セミナー 障害のある人のセクシュアリティと多元的共生(立教大学)

- 第9回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウムin福岡 ~女性リーダー育成と大学の役割~(福岡女子大学)

- 女性の人権と複合差別 経験のちがいと重なりを考える (9/22, 9/29 全2回)(大阪市立大学)

- 平成29年度ダイバーシティ教育研究環境実現シンポジウム -ロールモデルの多様化と理工系女性研究者の育成-(大阪大学)

- 2017年 北東北女性研究者 研究・交流フェア(弘前大学)

- 2017年度 日本鉄鋼協会・日本金属学会男女共同参画員会10周年記念シンポジウム -企業・大学での女性活用とダイバーシティ推進を考える-

- 20170902 ジェンダー・ダイバーシティ表現演習 第1回成果発表公演「きゃんでぃ すくらんぶる ~透明な境界線を越えて~(愛知淑徳大学)

- 早稲田大学ダイバーシティ推進室 開設1周年記念シンポジウム「ダイバーシティと早稲田大学の使命」(早稲田大学)

- 女性の「生涯就業力」と女子大学の役割part2 ミニシンポジウム 梨花×恵泉 女性の生き方(恵泉女学園大学)

- 日本語ジェンダー学会第18回年次大会:テーマ「ことばとジェンダー」(日本語ジェンダー学会)

- 立教大学ジェンダーフォーラム主催 2017年度公開講演会 「現場発!LGBTから考える多様性のある社会、人権としての性」(立教大学)

- 第34回定例セミナー「母と娘の関係を考える~愛情という名の支配~」(愛知淑徳大学)

- 管理職セミナー 「多様な人材を活用するための人事選考のあり方 ”Beyond the Bias and Barriers“」(山形大学)

- 市民講座「表現の自由とジェンダー ~マンガやゲームなどの『架空表現』に規制は必要か?~」(和光大学)

- 企業の女性活躍推進は今「リクルートグループのダイバーシティ推進」(早稲田大学)

- IGS国際シンポジウム(特別招聘教授)「デモクラシーのポスターガール:冷戦期日本のミスコン女王とファッションモデル」(お茶の水女子大学)

- 第9回昭和女子大学女性文化研究賞(坂東眞理子基金)贈呈式・受賞者記念講演(昭和女子大学)

- (5/10 - 7/5 全6回) 連続講演会:ジェンダーから学ぶ ~社会・家族・私自身~(神奈川大学)

- IGS国際シンポジウム「最も幸せな国のジェンダー平等~ノルウェーのジェンダー研究とファミリー・ライフ・バランス」(お茶の水女子大学)

- キャリアUP☆ロールモデル講演会 - 夢研究・心理臨床実践とライフ・バランス(岩手大学)

- 第5回神奈川大学男女共同参画推進室 年次報告会および記念講演会 「神大で/神大の男女共同参画とダイバーシティを考える」(神奈川大学)

- IGS国際シンポジウム「なぜアメリカで女性大統領は誕生しなかったのか? ジェンダーと多様性から考える2016年大統領選挙」(お茶の水女子大学)

- ~女性活躍とダイバーシティ推進に向けて~ 「アンコンシャス・バイアスのインパクトとマネジメント」 Understanding Sexism: Automatic and Ambivalent (tentative)(筑波大学)

- 学生のためのキャリアセミナー -女性が活躍する社会に向けて-(岩手大学)

- 女性の“生涯就業力”講座「女性国会議員と語る女性施策・子育て支援施策」(恵泉女学園大学)

- 女性未来フェスタ(東京家政大学)

- 国際ワークショップ -Strategies of plants and animals on environmental response / adaptation-(岡山大学)

- 国際シンポジウム「企業における女性博士人材への期待」(お茶の水女子大学)

- 北東北女性研究者☆研究・交流フェア(岩手大学)

- シンポジウム「女性研究者のリーダーシップ育成の組織的支援 -情報通信技術分野の学会における活動から-」(津田塾大学)

- 国際シンポジウム “科学における女性のリーダーシップとは-アジアと欧州の経験から”(お茶の水女子大学)

- 大阪大学シンポジウム「共創の好循環へー女性が輝く関西をめざして」(大阪大学)

- 平成28年度「女子大学生キャリア形成セミナー」(国立女性教育会館)

- 女性研究者研究活動支援事業(一般型)総括シンポジウム『京都産業大学型ダイバーシティ実現に向けての実践と課題』(京都産業大学)

- 女性研究者研究活動支援事業(連携型)総括シンポジウム(神戸大学)

- 公立大学法人埼玉県立大学 特別講演会(埼玉県立大学)

- ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム「富山大学女性研究者支援の試み-各部局の現状と挑戦-〈後編〉」(富山大学)

- 平成28年度 大阪市立大学ダイバーシティ推進シンポジウム「グローバル化時代の女性の活躍推進 ~上位職登用の取り組み~」(大阪市立大学)

- 女性が輝く岐阜に向けての大学の役割(岐阜大学)

- 第13回東北大学男女共同参画シンポジウム「男性性を問う」(東北大学)

- 知る・学ぶ・伝えるequality連続講座第2回 多文化主義とLGBTツーリズムの推進(奈良女子大学)

- イノベーション創出へ、女性研究者・技術者の潮流を起こす ~「多世代に渡る女性研究者・技術者のシームレスエンカレッジモデルの実現」をめざして~(筑波大学)

- ドキュメンタリー映画「何を怖れる--フェミニズムを生きた女たち」上映会 ~冬の駒場キャンパスで上野千鶴子さんと語る(東京大学)

- ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブキックオフシンポジウム「女性研究者がさらに輝き、活躍するために」(水戸)(茨城大学)

- シンポジウム「視覚文化とセクシズム:サバイバルのためのアプローチ」(東京大学)

- 第6回 女性研究者研究活動支援シンポジウム「-不断前進-女性研究者支援の現在と未来~多様・柔軟・創造性を究める~」(順天堂大学)

- IGS国際シンポジウム「明治期のジェンダー、 宗教、社会改良:炭谷小梅と中川横太郎」(お茶の水女子大学)

- 第8回埼玉大学男女共同参画室講演会-大学におけるハラスメント防止と教職員の責務-(埼玉大学)

- 2016年度女性研究者シーズ発信会(ウーマン・テニュア・トラック教員研究発表会)(岡山大学)

- HOKURIKU WOMEN RESEARCHERS′ NETWORK シンポジウム(金沢大学)

- 早稲田大学ジェンダー研究所主催 国際シンポジウム「高等教育とジェンダー」(早稲田大学)

- 第70回ジェンダーセッション 「保育不足に親たちはどう対処してきたか:埼玉県新座市の団地共同保育の事例から考える」(立教大学)

- シンポジウム「女性の研究力向上~上位職を増やすためには~」(東京医科歯科大学)

- 平成28年度信州大学男女共同参画セミナー・FD研修(信州大学)

- お茶の水女子大学・芝浦工業大学・物質材料研究機構シンポジウム/ワークショップ 「女性研究者のグラスシーリングを破る~ 工学系女性研究者がいっそう輝ける社会に向けて ~」(お茶の水女子大学・芝浦工業大学・物質材料研究機構)

- 国際シンポジウム ジェンダーとリプロダクティブ・ヘルス —グローバルとローカルの間で—(奈良女子大学)

- 女性研究者研究活動支援事業総括シンポジウム~Life Sharing共に前へ~(明治大学)

- 平成28年度長崎大学市民公開講座「いまどき男前な生き方~イクメン・イクボスとワークライフバランス~」(長崎大学)

- 公開講座「翻訳がつくるジェンダー」(奈良女子大学)

- 「ダイバーシティCHIBA研究環境促進コンソーシアム」『共同シンポジウム』ご案内(主催:東邦大学、共催:千葉大学/放射線医学総合研究所)

- 女性キャリア開発研究センター開設記念シンポジウム「男女共同参画、今を生きるみんなが言いたい・訊きたい・知りたいこと ~これからを輝きながら生きるために~」(京都光華女子大学)

- 第9回奈良先端大男女共同参画推進シンポジウム(創立25周年記念事業)「多様性を受容する社会に向けて~大学院に求められること~」(奈良先端科学技術大学院大学)

- 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業「いま期待される女性のリーダーシップとは」—女性のリーダーシップで社会が変わる、社会を変える—(上智大学)

- 理系女子のワークショップ 未来の自分を想像してみよう(九州工業大学)

- 人間の復興と女性のエンパワーメント -女子大学から立ち上がる復興の新たなかたち(仮)(宮城学院女子大学)

- ジェンダーから学ぶ~社会・家族・私自身~ ジェンダーとスポーツ(神奈川大学)

- 文部科学省科学技術人材育成費補助事業 ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブ(特色型)「第8回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウム in 沖縄 ~九州・沖縄の国際化と女性研究者の役割~」(琉球大学)

- 女性研究者の活躍による豊かな未来の生活~大学・企業・地域の共同研究に向けて~(山形大学 米沢)

- KIT男女共同参画推進センター第10回セミナー「ダイバーシティ時代のキャリア—未来を拓く自分をいかす選択—」(京都工芸繊維大学)

- 名古屋工業大学 女性研究者研究活動支援事業 最終報告シンポジウム ~ダイバーシティ・マネジメントによるキャンパスの活力創出をめざして~ (名古屋工業大学)

- ジェンダーから学ぶ~社会・家族・私自身~ ジェンダーと家族(神奈川大学)

- 2016年度 恵泉女学園大学・大学院 国際シンポジウム 「女性の生涯就業力と高等教育の新しい役割」(恵泉女学園大学)

- 100周年記念シンポジウム

- ジェンダーから学ぶ~社会・家族・私自身~(神奈川大学)

- 11月土曜日開催 女子中高生理系進路選択支援事業「女子中高生のための鹿大科学体験塾~理系女子(リケジョ)ってカッコイイ!~」(鹿児島大学)

- 東洋大学男女共学100周年記念シンポジウム

- 男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会

- ジェンダーから学ぶ~社会・家族・私自身~(神奈川大学)

- 東京家政大学 女性未来研究所 学園祭企画シンポジウム

- 映画「うまれる」上映会のご案内(東邦大学)

- 国際シンポジウム

- 文部科学省 ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブ(牽引型)2016年度

- CGraSS 公開レクチャー・シリーズ

- AICHI女性研究者支援コンソーシアム 女性上位職事例紹介シンポジウム

- ジェンダーから学ぶ~社会・家族・私自身~(神奈川大学)

- ジェンダーから学ぶ~社会・家族・私自身~(神奈川大学)

- 第14回 男女共同参画学協会連絡会シンポジウム

- 男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会

- ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム

- 『「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう?』

- 帝京大学50周年記念男女共同参画シンポジウム

- 2016年度北東北国立3大学連携推進会議連携協議会男女共同参画シンポジウム(岩手大学)

- 対話会「はたらく男性の本音とは」(東京女子大学)

- 第2回理系女性教育開発共同機構シンポジウム

- 女子卒業生講演会2016

- 理系女性研究者の活躍促進シンポジウム

- 女子学生による理系女子のための進路相談会

- 奈良女子大学 地域貢献事業

- 夏季リケジョサイエンス合宿(筑波大学)

- 【公募】第3回澤柳記念賞のお知らせ(東北大学)

- しまねガールズサイエンスライター研修

- 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構セミナー「多様性が生み出す力とイノベーション」(昭和女子大学)

- ものづくり企業のための女性技術者リーダー養成塾

- LGBTを知ろう(LGBTセミナー)第2回

- お茶の水女子大学 公開連続講演会

- ライフキャリア講座

- 「母親」たちはなぜ動いたのか?

- 男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会

- 山形大学男女共同参画フェスタ(米沢キャンパス開催)

- 女性のキャリア教育・キャリア支援の最前線

- 『ワーク・ライフ・バランス セミナー ~豊かな個性による価値の創出~』(山形大学)

- 明治大学生田図書館Gallery ZERO

- ジェンダー史学会シンポジウム

- 山形大学男女共同参画フェスタ(小白川キャンパス開催)

- LGBTを知ろう(LGBTセミナー)

- 日本語ジェンダー学会

- 公開講座「企業における女性の活躍推進とダイバーシティ」(早稲田大学)

- 立教大学 ジェンダーフォーラム

- 国際シンポジウム

- 女性医師支援シンポジウム2016

- 映画で見つめる日本女性の歩み

- 立教大学ジェンダーフォーラム

- スペシャルタナーレクチャー

- 健康はあなたの幸せ、社会の財産

- 国際シンポジウム

- ドキュメンタリー映画『何を怖れる フェミニズムを生きた女たち』

- 女性のリーダーシップと政治参画

- 第8回男女共同参画シンポジウム 待ったなし!202030(にいまるにいまるさんまる)

- 映画上映+ワークショップ

- Smart Cafe「『生きづらさ』を考える」(富山大学)

- KIT男女共同参画推進センター第9回セミナー

- 3機関(山形大学・大日本印刷株式会社研究開発センター・山形県立米沢栄養大学)合同共同研究促進セミナー&ダイバーシティ研究環境実現

- 第14回大学改革シンポジウム【女性の活躍促進】(国立大学協会)

- 長いものに巻かれない~ダイバーシティのすすめ~(早稲田大学)

- 女性研究者の未来を切り拓くダイバーシティ(杏林大学)

- 未来をのぞこう!(東京大学)

- 「グローカル共生社会~女性リーダーを育む環境を考える~」(熊本大学)

- 女性研究者研究活動支援事業(拠点型)シンポジウム女性研究者の持続的な活躍を目指して

- 平成26年度女性研究者研究活動支援事業(一般型)中間報告シンポジウム

- 男女共同参画推進のための講演会「女性の生涯発達とアイデンティティ

- 「ダブルケアの時代 ライフキャリアを考えよう!!」 (横浜国立大学ホームカミングデー)

- 東大工学部をのぞいてみよう!(東京大学)

- 市民特別公開講座「地域で未来を担う子供達を育てよう!

- 創立100周年記念連続シンポジウム 「ジェンダー・ギャップと女性のエンパワーメント」(東京女子大学)

- アフリカを夢見た少女、知事になる

- 女性学連続講演会・連続セミナー

- 映画「うまれる ずっといっしょ。」上映会 (東邦大学)

- 理工系女性研究者シンポジウム(九州工業大学)

- キックオフ・シンポジウム

- 「ダイバーシティCHIBA研究環境促進コンソーシアム」

- 女性が輝く組織に向けて

- 地域連携による女性研究者支援(静岡大学)

- 女性参画拡大を科学する

- 職員のためのトップセミナー2015

- はじめよう 未来の“なでしこ”研究者 (福岡女子大学)

- 国際シンポジウム「はたして日本研究にとってジェンダー概念は有効なのか?

- 私らしく輝く 仕事、家庭、結婚、子育て・・・etc. ~女性が仕事をすることとは~ (埼玉大学)

- 東京医科大学国際シンポジウム

- 世界一機会均等な北欧「フィンランド」より

- 女性力=未来力

- スポーツはジェンダーバイアスを克服できるか?(愛知淑徳大学)

- 学祖研究の現在(実践女子大学)

- 最先端の工学研究に触れてみよう!2015(東京大学)

- 東北大学男女共同参画シンポジウム

- 第11回「平塚らいてう賞」贈賞式(日本女子大学)

- AICHI女性研究者支援コンソーシアム

- キャリアと子育てを両立するためのマネジメント思考(京都府立大学)

- 女性力=未来力2

- 第7回中国四国男女共同参画シンポジウム 自分の問題として男女共同参画を理解するために

- お茶の水女子大学創立140周年記念シンポジウム

- シンポジウム 女性のリーダーシップで社会を変える (上智大学)

- 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型)」

- 女性が輝く電気通信大学

- 「大学等における男女共同参画推進セミナー」(国立女性教育会館)

- 東京医科大学シンポジウム

- 公開講演会 『日 仏 女性 雑誌』(奈良女子大学)

- 芝浦工業大学2015年度 男女共同参画推進国際シンポジウム

- 実におもしろい!女性研究者のしごと(兵庫県立大学)

- 三重大学男女共同参画フォーラム

- 女性目線を活かした医学系研究

- 多様な人材が輝くグローカル社会へのアプローチ

- 女性研究者研究活動支援事業総括シンポジウム

- これからのダイバーシティ社会を考える

- 女性のキャリア形成に大学は何ができるのか?(日本女子大学)

- 『檻の中』から見る女性の労働・結婚・階級

- 男女共同参画社会の実現を目指して

- 女性科学者の活躍に向けて

- 平成27年度第1回ロールモデル・セミナー

- リーダーシップ教育の現状とこれから(お茶の水女子大学)

- 男女共同参画の視点から災害復興を考える

- 親子で考える理系の夢への挑戦(長崎国際大学)

- 平成27年度第2回ロールモデル・セミナー

- 1月8日(金)「いわて女性研究者支援ネットワーク」キックオフシンポジウム

- 1月9日(土)シンポジウム

- 女性研究者研究活動支援事業

- 1月18日(月)ワーク・ライフ・バランスセミナー

- 国際シンポジウム:科学と工学を目指す女性へ (お茶の水女子大学)

- 医学領域のガラスの天井をすり抜けて

- 1月26日(火)女性研究者支援室シンポジウム2015

- 「世界で活躍する女性研究者の育成と支援~産学連携を通して~」(筑波大学)

- 3機関合同キックオフ・シンポジウム

- 連続開催リーダーシップ向上セミナー

- 2月11日(木)CGS YoRAP 2016 オープンレクチャー

- 男女共同参画推進のための講演会(滋賀医科大学)

- 連続開催リーダーシップ向上セミナー

- ダイバーシティ研究環境推進事業『合同セミナー』

- 連続開催リーダーシップ向上セミナー

- 「女性研究者研究活動支援事業(拠点型)」

- 女子大学生キャリア形成セミナー

- 帝京大学女性研究者研究活動支援事業総括シンポジウム

- 2月24日(水)セクシュアル・マイノリティとダイバーシティ(筑波大学)

- 産学連携フォーラム

- キックオフシンポジウム

- 女性の学び応援フェスタ(文部科学省)

- 連続開催リーダーシップ向上セミナー

- 「女性研究者養成システム改革加速」の本学における取組

- ジェンダーと国際法

- 性差に基づく新しいイノベーション論

- シンポジウム

- 男女雇用機会均等法における 「平等」の枠組みを問い直す

- 平成27年度男・女(ひとひと)セミナー(特別セミナー)

- 3月26日(土)第2回リケジョ-未来シンポジウム)

- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関

- 研修・イベント

- 研修

- 令和6年度「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」